日本人に多い頸がん。体がんも増加傾向にあります

子宮がんは、袋状の臓器である子宮の内側をおおう上皮細胞から発生するがんで、女性性器がんのなかで、もっとも多いものです。

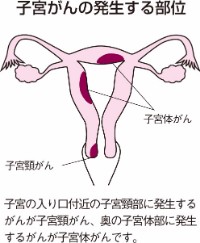

子宮がんは、発生する部位によって2種類あります。子宮の入り口付近の子宮頸部にできる「子宮頸がん」と、子宮の奥の体部粘膜にできる「子宮体がん」の二つです。

日本人の場合、いままでは子宮頸がんが圧倒的に多く、子宮がんの約80%を占めていました。しかし、ここ20年ほどのあいだに、欧米諸国に多いといわれていた子宮体がんが、日本でもしだいにふえてきて、子宮がん全体の30~40%を占めるようになってきました。

この2種類の子宮がんは、原因も治療法もまったく異なるため、別のがんとして扱います。

がん年齢にまどわされないで、10歳代~80歳代まで注意が必要

地方自治体が行う子宮頸がんの集団検診の対象者は、30歳以上です。

また、子宮体がんの検診については、ふつう50歳以降や閉経後に行うようにいわれています。

しかし、頸がんは20歳代から、体がんは40歳代からふえはじめます。たとえ高齢者でも、子宮があるかぎり発病の可能性はあります。

自覚症状がみられなくても、年に1回の検診で早期発見・治療ができるよう積極的ながん対策を心がけましょう。

子宮体がんの発生する部位子宮の入り口の子宮頸部に発生するがん子宮頸がん、奥の子宮部に発生するがんが子宮がんです。

子宮頸がん

注意したい年代

20代、30代、40代、50代、60代、70代~。

どんな病気?

子宮の頸部(入り口付近)の粘膜に発生するがんです。

集団検診や定期健診の普及によって初期に発見されるケースが多くなりました。実際、30~40%の患者さんが初期の段階で発見されています。

そのため、がんのなかでは唯一、検診の効果によって、死亡率が低下したがんといえます。

また、子宮頸がんは治癒率が高く、進行期0期(がんが、上皮内にとどまっている状態)で発見して、すぐに治療を行えば100%治ります(子宮頸がんの進行状態と治療法)。

かかりやすい人

子宮頸がんは、20歳代からふえはじめますが、多発するのは40~50歳代です。セックスとの関係が深く、性経験のない人にはほとんど発病しません。

たとえ10歳代でもセックスの経験があれば、可能性は十分にあります。最近の傾向としては20歳代の患者さんが多くみられるようになりました。

頸がんの危険因子としては、つぎのことがあげられます。

(1) 若いとき(15歳以前)から性体験がある。

(2) 性的パートナーが多数いる(これは、女性側だけにかぎらす、男性側に性交対象者が多い場合も含まれる)。

(3) 分娩の回数が多い。

(4) 性的パートナーの男性が包茎(陰茎の亀頭が、外皮で包まれたままになっている)である。

(5) 事前に、入浴やシャワーなどを使わない不潔なセックスを行う。

たとえこれらの条件にあてはまらなくても、子宮を持つ以上、すべての女性に起こる可能性があります。

原因

子宮頸がんの原因はまだはっきり解明されていませんが、最近では、セックスによって感染するヒトパピローマウイルス(HPV)が有力視されています。このウイルスには多くの型があり、そのなかのいくつかが、子宮頸がんに関係しているといわれています。

これらのウイルスは、男性のペニスにひそんでいて、セックスのときに、子宮の入り口付近の細胞に感染すると考えられています。

がんの進行と症状

進行の度合いによって0期からIV 期までに分けられます。

0期では、自覚症状はほとんどありません。ただ、子宮頸がんは、腟の奥にできるので、セックスのあと、出血(接触出血)がみられることが多いので注意しましょう。

接触出血には、かならずなにか原因があります。気づいたらすぐに婦人科を受診してください。

また、血液の混じったおりものや、茶色がかったおりもの、あるいは、月経と無関係な出血が少しでもみられたら、早めに婦人科を受診しましょう。

治療

子宮頸がんの進行状態と治療法、後述の「子宮頸がんと子宮体がんの治療法」参照。

検診

現在の子宮頸がんの検診には、地方自治体が公費で行う集団検診や企業の定期健診や、人間ドックなどがあります。公費による集団検診は、30歳以上の女性が対象となります。

しかし、最近ふえている若い人の頸がんは、集団検診まで待っていたのでは発見が遅れてしまいます。早くからセックスの経験がある人や、複数の性的パートナーがいる人は、年齢を問わず年に1回、費用を自己負担してでも検診を受けることをお勧めします。

検診を受けるコツ

検診で重要なことは、最初の検診を受けたあと、その半年後にもう1度検診を受けることです。前の検診結果が参考になるので、できれば、同じ病院で受けます。それから先は1~2年に1回でいいでしょう。

これは、最初にがんの見逃しがあると、1年後では手遅れになるからです。たとえ見落としがあっても、半年後の再検診で発見されれば、十分に取り返しがつきます。

とくに閉経後は、子宮頸部が奥に引っ込んでしまうため、検査の際の細胞採取がスムーズにいかず、見落としにつながるケースもあります。見落としを防ぐには、ふだんから婦人科の主治医をつくって受診することが大事です。

検診の際は、月経時を避け、検査前の3日間はセックスもひかえます。

また、妊娠中の人は妊婦検診のとき頸がんの検診も受けておくと安心です。

検査と診断

子宮頸がんは、おもにつぎの検査を行って診断します。

(1) 細胞診 子宮頸部を綿棒やブラシなどでこすって細胞を採取して、ガラスに塗りつけて染色します。これを顕微鏡で観察して、がん細胞の有無を調べます。痛みのない検査です。

(2) コルポスコープ(腟拡大鏡)診 細胞診で、異常な細胞が見つかった場合に行います。コルポスコープという腟拡大鏡で5~25倍に拡大して、子宮口の粘膜を観察します。

(3) 組織診 コルポスコープ診で異常があれば、その部分の組織を切り取って、顕微鏡で調べます。

(4) 円錐切除術 組織診で早期(0期やI 期)のがんが発見された場合、ほんとうに早期がんであるかどうかを調べるため、子宮頸部を円錐状に切り取って、顕微鏡で調べます(後述の「子宮頸がんと子宮体がんの治療法」参照)。

(5) その他の検査 がんの進行程度を調べるために、超音波検査(エコー)やCT、MRIなどの画像診断も必要に応じて行います。

妊娠・出産への影響

子宮頸がんの初期(I a期まで)では、子宮や卵巣を残す手術が可能なため、治療をしながら妊娠を続行することができます。もちろん治療後の妊娠・出産も可能。治癒後5~6か月して子宮が回復してくれば、妊娠してもよいでしょう。

がんが進行していると子宮を全摘する必要があります。この場合妊娠は不可能になりますが、あとのことを考えて、卵巣を残すケースがふえています。

なお、妊娠中では、妊婦定期健診の際に行われた頸がん検診で、がんが発見されるケースが多いものです。

子宮頸がんは、妊娠すると胎児の成長につれて大きくなります。早期発見のため、最近は、妊娠初期に子宮がん検診を行うことが一般的になりました。

あなたへのひとこと

子宮頸がんの誘因として、初体験の年齢が10歳代であることや性的パートナーが多いことなどがいわれていますが、これに該当しないケースもたくさんあります。パートナーから偏見を持たれたときは、子宮がある以上、だれでもがかかる可能性があるということを、きちんと説明することがたいせつです。

手術については、将来子どもをのぞむ人は、子宮も卵巣も残したいというのが切なる願いでしょう。また、もう子どもがいらない人や、閉経前の人では、子宮といっしょに卵巣も摘出すると、更年期障害(更年期とのつきあい方)が早まります。

どちらのケースも、がんの進行程度などによって手術方法が決まります。納得がいくまで、医師とよく相談したうえで判断しましょう。

退院後の日常生活は、手術の程度によって大きくちがってきます。

家事も職場復帰も、体力が十分に回復してから行うのが原則。退院後1か月は安静を保って自宅療養をしてください。そのあいだ、家事では重いものを持ったり、立ち仕事などはひかえ、家族の協力を得るようにします。なお、仕事の都合で長く休めない場合でも、最低3週間の自宅療養がのぞましいものです。通勤ラッシュを避け、体調によっては休む場合があることなどを会社側に話して、理解してもらいましょう。

性生活は、手術後もふつうにできますが、パートナーの協力が必要になります。腟や子宮の傷が完全に治るまで約1~2か月かかるため、この間のセックスはひかえます。回復してからも、セックスによって手術の傷が開くのではないかと心配で、セックスに恐怖心を持つことも多いようです。不安があることをパートナーに伝え、よく話し合ってから再開するようにしましょう。

なお、手術後、性生活を持つことは、がんの再発とは無関係です。

入浴は、退院当日からしてよいでしょう。骨盤を十分にあたためて、血行をよくします。ただ、体力を消耗しないように、はじめは長湯はやめて、徐々に入浴時間をのばすようにします。銭湯もよほど不潔なところでなければ、傷口からの感染の心配はありません。

子宮体がん

注意したい年代

40代、50代、60代、70代~。

どんな病気?

成熟した女性では、周期的に、月経として子宮体部の内膜が剥離します。この内膜にできるのが子宮体がんで、子宮内膜がんとも呼ばれます。子宮体がんはもともと欧米人に多く、日本人には少ないがんですが、食生活の欧米化や少子化などのライフスタイルの変化から、近年ふえています。

かかりやすい人

子宮体がんは、子宮頸がんと異なり、月経による内膜剥離のなくなった、閉経後の人に発生しやすいがんです。45歳くらいからふえはじめ、もっとも多いのは50歳代、ついで60歳代と、更年期以降の女性に多くなります。しかし30歳代で発症することもまれではありません。

かかりやすい条件は、乳がんと似た傾向があります。

原因

原因はまだはっきりわかっていませんが、女性ホルモンの一つのエストロゲン(卵胞ホルモン)の持続分泌が、引き金になるといわれています。

卵巣から分泌されるエストロゲンは、月経血とともに剥離する、子宮内膜の再生と増殖を促進するはたらきがあります。ところが、排卵障害があると、エストロゲンのみが長期間分泌されつづけることになります。この持続分泌が、がんの原因になるのです。

ただ、閉経後は卵巣からエストロゲンは分泌されなくなりますが、この場合、脂肪細胞によって卵巣から分泌された男性ホルモンが、エストロゲンに変化します。肥満した人は脂肪細胞が多いので、脂肪細胞でつくられるエストロゲンの量が多くなります。このため肥満の女性に、子宮体がんがふえると考えられます。

がんの進行と症状

がんの進行の度合いによって0期からIV 期までに分けられます(子宮体がんの進行状態と治療法)。

体がんの唯一の自覚症状は不正出血(月経以外の出血)ですが、初期は子宮頸がんにくらべて症状がでにくいのが特徴です。実際、初期の患者さんの約半数に出血がみられません。

進行したがんでも、出血がなく無症状のケースも多くあります。

閉経前になると、月経が長引いたり、月経の周期が乱れてきます。がんによる不正出血を月経不順と勘違いして、手遅れになることも多いものです。

下腹部の痛み、悪臭をともなう血や膿の混じったおりものなどがみられると、がんがかなり進行しています。

治療

子宮体がんの進行状態と治療法、後述の「子宮頸がんと子宮体がんの治療法」参照。

検診

子宮体がんの検診は、公費による市区町村の集団検診が実施されています。ただ、これは問診などから「最近半年以内に不正出血があった」「50歳以上、または閉経後」の人が対象となります。しかし実際には、出血の症状のない人からも、進行がんが見つかっているのが現状です。

体がんの検診は、頸がん検診で代用することはできません。45歳をすぎたら、症状がなくても1年に1回、自費検診を定期的に受けましょう。とくに前述の「かかりやすい人」にあてはまる人は積極的に受けてください。

検診を受ける際は、ホルモンの影響が少ない月経直後がベストです。検査前の3日間はセックスもひかえます。

検査と診断

内膜細胞診で、がんの90%は発見できます。これは、細胞を採取して、顕微鏡で検査する方法です。子宮内に細いチューブなどを挿入して、子宮の奥の内膜細胞を採取しますが、多少の痛みや出血をともなうことがあります。痛みが強くて検査が困難な場合は、腟から超音波エコーを入れて、子宮内を観察します。

この検査でがんが疑われた場合は、小さなさじ状の器具で子宮内膜の組織をかき出して(組織診)、精密検査を行います。検査で痛みをともなうときは、麻酔を使用します。

あなたへのひとこと

まず肥満を防ぐことが第一。若い年代の排卵障害も放置しないことです。検診は45歳から受けます。閉経後に出血がみられたら、すぐ体がん検診を受けてください。

なお、子宮を摘出しても男性化は起こりません。子宮は赤ちゃんを入れる袋なので、その必要がなければ袋も必要ないのです。ただ、がんの転移を防ぐために、同時に両側の卵巣も摘出した場合、閉経前の人では、のぼせやほてりなど更年期症状が起こることがあります。しかし、これもホルモン療法で解決します。子宮や卵巣を失ったことで、落ち込むこともあるでしょう。でも、病気を克服した喜びをたいせつにして、これからの人生を楽しむ前向きな姿勢を持つように努めましょう。

退院後約1か月間の家事は、家族の協力を得ます。術後2か月ほどして、医師から許可がでればセックスを再開できます。その際はパートナーと話し合って、無理のないようにしましょう。

子宮頸がんと子宮体がんの治療法

手術療法

[早期頸がんの人に行う]

レーザー療法

レーザー光線を用いて、がん組織の部分を焼き取る手術で、子宮頸がんの0期の治療に使われます。

子宮を残すことができる療法で、治療後は、妊娠の可能性も健康な人と変わりません。早産の心配もありません。若い未婚の人や、出産をしていない人、子どもをのぞむ人に行う手術です。

[子宮頸部の一部を取る]

円錐切除術

子宮頸部入り口を、がん部分を含めて円錐状に切除する手術。子宮頸がんの0期の治療や、診断にも使います。がんの浸潤程度により、子宮頸部を深く、あるいは浅く切除します。

子宮を残すことができるので、妊娠は可能です。しかし、再発する危険性は全摘術より若干高くなります。また内子宮口に傷がつくこともあり、早産になりやすいのが難点です。子どもをのぞまない人は子宮全摘術のほうが安心。

[子宮すべてを取る]

単純子宮全摘術

子宮をすべて摘出する手術。子宮頸がんの0期や子宮体がんの浸潤が浅い部分にとどまっている場合に行います。

[子宮の周囲も取る]

準広汎子宮全摘術/広汎子宮全摘術/リンパ節郭清術

子宮全体と、あわせて腟壁の一部も摘出するのが準広汎子宮全摘術です。

広汎子宮全摘術は、子宮とその周囲の靱帯や結合組織、腟の一部なども切除する手術です。

リンパ節郭清術は、リンパ節をきれいに切除する手術です。

子宮頸がんでは、I a期には準広汎子宮全摘術を、I b期とII 期の治療には、広汎子宮全摘術とリンパ節郭清術を同時に行います。

子宮体がんの場合は、準広汎子宮全摘術、両側卵巣卵管切除、リンパ節郭清術を行います。

術後の後遺症

単純子宮摘出術や準広汎子宮全摘術の場合は、月経がなくなる以外、まず後遺症の心配はありません。広汎子宮全摘術やリンパ節郭清術は、子宮を含めて骨盤内を広範囲に切除します。骨盤内には、排尿や排便をつかさどる神経が走っているため、手術後は、尿意を感じにくくなったり、尿が出にくくなる排尿障害、便秘などが起こることもあります。さらにこれらの障害によって、膀胱炎や腎盂腎炎(尿路感染症)にかかりやすくなることもあります。

また、リンパ節を取り除くため、リンパ液がたまって、外陰部や足にむくみ(リンパ浮腫)が起こりやすくなります。予防には立ちっぱなしを避け、午前と午後にそれぞれ1時間ほど、足を上げて横になる習慣をつけます。リンパ浮腫が出たときには、早めに医師の指導を受け、マッサージをはじめます。

なお、閉経前に両側の卵巣を摘出した場合は、ホルモン補充療法(更年期障害の治療法のいろいろ)について主治医とよく相談しましょう。

いずれにしても治療後、後遺症や性生活などに不都合が現れた場合は、遠慮せずに主治医に相談してください。

放射線療法

放射線を照射して、がん細胞を殺す療法です。からだの外から下腹部を照射する外照射と、腟から放射線を入れてがんを直接照射する腔内照射とがあり、この二つを組み合わせて行います。

子宮がんは、細胞の形によって扁平上皮がんと腺がんに分けられますが、子宮頸がんの大部分を占める扁平上皮がんには、放射線が効果的です。

子宮体がんにも、放射線療法は用いられていますが、頸がんほどの効果は期待できません。

副作用

照射中に吐き気、食欲減退、頻尿、血尿、下痢、血便がみられたり、また、白血球や血小板減少など骨髄障害を引き起こすこともあります。

化学療法

抗がん剤を使う治療のことです。全身的な治療に適しています。また、抗がん剤でがんを縮小させたり、転移がんをたたいてから、手術などの外科療法や放射線療法などと組み合わせて用いることもあります。

副作用

はげしい吐き気や嘔吐、白血球や血小板の減少、貧血、脱毛などが起こることがあります。

ホルモン(内分泌)療法

がんの増殖を抑制するホルモンを投与して、がんの進行を抑える療法です。子宮体がんには有効ですが、子宮頸がんには無効です。

子宮体がんの増殖を促進するエストロゲンと相対するはたらきを持つ黄体ホルモンを内服します。

子宮がんについてもっと知る

子宮がんを手遅れにしないための心がまえ子宮頸がんの自己検査法は危険

こんな人は要注意

がんと診断されたら前向きに!

治療後5~6年間は定期検診を受けて再発防止を

おもながんの危険信号

セカンド・オピニオンとはおもながんの検査と診断

おもながんの治療法

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。