注意したい年代

30代、40代、50代、60代。

どんな病気?

乳房内にある乳腺の上皮細胞にできるがんです。乳腺は乳汁をつくる場所である「小葉」と、乳汁を運ぶ「乳管」に分かれており、乳がんのほとんどは乳管から発生する「乳管がん」で、約5%が小葉から発生する「小葉がん」です。

がん細胞が乳管や小葉から外に出て、まわりの組織に広がったがんを「浸潤がん」、外に出ず内部にとどまっているがんを「非浸潤がん」と呼びますが、しこりができるのはおもに「浸潤がん」です。ほかに、乳頭にびらんを起こすパジェット病(皮膚悪性腫瘍(皮膚がん)参照)、乳房が腫れて発赤する炎症性乳がんなどがあります。

かかりやすい人

原因

乳がんの発生には、遺伝要因と環境要因があります。がん自体は遺伝しませんが、がんになりやすい体質が遺伝すると考えられます。

環境要因としては、食生活やライフスタイルが重視されています。女性ホルモンの一つ、エストロゲンはがん細胞の増殖に関与しますが、このエストロゲンにさらされる期間(とくに初産まで)が長いことが、乳がんの発生につながっていると考えられます。肥満がリスクとなるのも、脂肪組織でエストロゲンがつくられるからです。

がんの進行と症状

乳がんは、しこりにふれて気づくのが一般的です。よくみられるのは、かたくて根を張ったようなしこりですが、がん細胞の性質によってしこりのかたさや性質はまちまちなので、自己判断は禁物です。

しこり以外では、乳頭からの血液の混じった分泌物や、乳頭・乳輪のただれ、乳頭・乳房の変形などがみられることもあります。がんが浸潤すると、乳房の皮膚がひきつれて、えくぼのようになったり、潰瘍、出血、においなどの症状が現れます。浸潤が皮下のリンパ管におよんで管がつまると、乳房の皮膚が発赤し、腫れてオレンジの皮のようになる症状を起こします。

また、がんが周囲のリンパ管や血管に入ると転移を起こしやすくなります。乳がんの転移にはリンパ節転移と骨や肺、肝臓などに起こる臓器転移があります。乳がんが、わきのしこり(リンパ節転移)で、はじめて発見されるケースもあります。

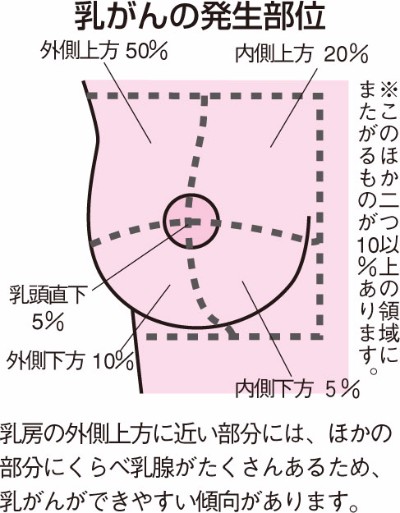

乳がんの発生部位

乳房の外側上方に近い部分には、ほかの部分にくらべ乳腺がたくさんあるため、乳がんができやすい傾向があります。

・外側上方…50%

・内側上方…20%

・乳頭直下…5%

・外側下方…10%

・内側下方…5%

※このほか二つ以上の領域にまたがるものが10%あります。

検診

各自治体の乳がん検診では視診・触診が中心ですが、最近は50歳以上の女性にマンモグラフィ(後述)を併用する市区町村もでてきました。

30歳をすぎたら、年に1回はがん検診を受けましょう。

検査と診断

乳がんは、問診のほか、つぎのような検査を行って診断します。

つぎに、すわったままか、あおむけに寝た姿勢で、触診が行われます。腕を上げた状態と下げた状態で、まんべんなく乳房にふれて、しこりの有無やようすをチェックします。

マンモグラフィでは、しこりの大きさや状態、浸潤の状況までわかり、手にふれない小さな病変も発見できることがあります。ただし、若い女性では乳腺が充実しており、乳房全体が白っぽく映ることから、白い影として現れるしこりと、区別がつきにくい場合もあります。

また、放射線被曝の影響を考えると、検査を受けるのは2年に1回程度にとどめたほうが無難でしょう。妊娠の可能性があるときには、かならず医師に伝えてください。

しこりの大きさや広がり、浸潤の度合いなどが非常によくわかり、ふれない病変もとらえることができます。放射線被曝の影響もなく安全で、痛みもない検査です。

結果は5段階評価ででます。クラス

局所麻酔をしたうえで、少し太い針を刺して組織を取る方法と、皮膚を切開して、しこりを取り除く方法があります。

いずれも採取した組織を顕微鏡で調べ、良性か悪性かを判断します。最近では直径3mmほどの針で組織を吸い取って調べる「マンモトーム

治療(外科手術)

乳がんの治療は、まず手術でがんを取り除くのが基本です。そして手術のあと、再発予防としてホルモン療法、化学療法、放射線治療が行われます。

手術にはおもに「胸筋合併乳房切除術(定型的乳房切除術)」、「胸筋温存乳房切除術(非定型的乳房切除術)」、「乳房温存手術」の三つがあります。

最近は、がんの大きさや広がりの状況によって乳房を温存するケースもふえています。自分の希望やライフスタイルを伝えるなど、医師とよく相談して手術法を選択しましょう。

●胸筋合併乳房切除術(定型的乳房切除術)

乳房全体とその奥にある大胸筋、小胸筋、わきの下のリンパ節を含めて切除する方法です。がん細胞をまとめて取り除くのに都合がよいのですが、術後に肩や腕の動きが悪くなったり、むくみやしびれなどの後遺症が残ることがあるため、リハビリテーションが必要になります。また、手術のあとは肋骨が浮き出たようになってしまいます。

以前はこの方法が主流でしたが、現在では、がんが筋肉にまでおよんだ場合などにしか行われません。

●胸筋温存乳房切除術(非定型的乳房切除術)

胸筋を残して、乳房全体とわきの下のリンパ節を切除する方法です。現在、乳がん患者の約70%がこの手術を受けています。

乳房を全部切除するため、乳房温存手術にくらべて局所の再発リスクが少なく、原則として術後の放射線治療は必要ありません。

また胸筋を残すので肋骨が浮き出ることはなく、補正用のパッドや下着をつければ、着衣の状態では乳房のないことがほとんどわかりません。

ただし、リンパ節を切除するため、腕のむくみやしびれなどの後遺症や、ある程度の運動障害が起こることはあります。このため、術後にはリハビリテーションが必要となります。

●乳房温存手術

がんを中心とする乳房の一部とわきの下のリンパ節を切除する方法です。乳房温存手術には、乳房扇状部分切除術や、乳房円状部分切除術など、いくつかの方法があります。

この方法の最大のメリットは、乳房が残ることです。しかし、すべての乳がんに対して乳房温存手術ができるわけではありません。

乳房温存手術を選択するには、「しこりが3cm以下であること」「まわりへの広がりがないこと」「がんが乳房の何か所にもできる多発がんではないこと」などの条件があります。

再発を予防するため、手術後、残った乳房に放射線を照射したり、場合によっては再手術が必要になることもあります。

乳房温存手術では、しこりの大きさや広がり、手術の方法によって、乳房が多少変形することもあります。手術を受ける前に、術後の状態について、しっかり説明を受けておきましょう。

手術後のリハビリテーション

乳がんの手術によって、わきの下のリンパ節を切除すると、腕の動きが悪くなったり、むくみやしびれが起こりがちになります。

手術後は、痛みや筋肉のこわばりのために腕を動かすのがおっくうになりますが、そのまま放置しておくと、組織がだんだんかたまってしまうのに加えて、筋力がますます低下して、腕が動きにくくなってしまいます。そうならないうちに、医師の指示に従って、積極的にリハビリテーションに取り組みましょう。

リハビリテーションは、手術の翌日から少しずつはじめ、徐々に回数をふやし、動きも大きくしていきます。また、入院中だけでなく退院したあとも、病院からもらったメニューどおりに、1日に2~3回、1回につき10分程度をめやすとして行います。

ポイントは、一つひとつの動作をゆっくりと正確にこなしていくこと。力を入れすぎたり、回数が多すぎると逆効果になってしまいます。無理をしたり、途中でやめてしまわず、毎日根気よくつづけることがたいせつです。

手術法などによって個人差はありますが、たいていの場合、1か月ほどつづけていると腕を正常に動かせるようになり、半年後には、筋力もほぼもとにもどります。

【手術後のリハビリテーション運動】

※この運動は、手術後7~10日め以降に適したものです。

術後の治療

【放射線療法】

放射線を照射することによってがん細胞の成長や増殖を抑える方法で、乳がんにはとくに効果的です。

乳房温存療法では、残存乳房に放射線をあてて、残った可能性のあるがん細胞をたたきます。がんが取りきれていると判断された場合には、照射を行わないこともあります。乳房を全部切除した人には原則として行われませんが、わきの下のリンパ節への転移が多く発見された場合、手術で取っていない鎖骨の上や胸骨のわきのリンパ節などに放射線をあてることがあります。

乳房への標準的な照射法は、手術後2~3週間後に開始し、週5回のペースで5~6週間つづけるもの。副作用として、一過性に皮膚の発赤や色素沈着、腫れ、食欲不振などの軽い症状がでることがあります。また照射後しばらくたってから、乳房がかたくなったり、肺の変化を起こすことがあります。

【ホルモン療法】

乳がんでは、女性ホルモンの一つであるエストロゲン(卵胞ホルモン)によって増殖するタイプのがんが6~7割を占めています。乳がん細胞のなかにエストロゲンの受容体(レセプター)があると、それがエストロゲンと結合して、がん細胞をふやす信号が送られるのです。そこで、エストロゲンの分泌や産生を抑えたり、はたらきを抑える薬を使うことによって、がん細胞の増殖を防ぎます。

手術の際に切除したがん組織を調べ、女性ホルモンの受容体が陽性の場合に行われ、受容体がない場合には必要に応じて化学療法(後述)が行われます。

ホルモン療法の種類によっては、月経異常や吐き気、食欲不振など更年期障害に似た副作用が起こることがありますが、副作用は化学療法にくらべると軽くてすみます。ただ、長期間飲みつづけると子宮体がん(子宮がん)の発生率がやや高まるとされているものもあります。

【化学療法(抗がん剤)】

化学療法剤を投与してがん細胞を殺す治療法です。おもにリンパ節に転移が発見された場合や、ホルモン療法で効果がみられない場合、再発の可能性が高い場合に行われます。

化学療法には飲み薬と注射薬があり、数種類の薬を併用して投与する方法(多剤併用療法)もあります。飲み薬の副作用は少ないのですが、注射薬では種類により吐き気、食欲不振、白血球の減少、脱毛などの副作用も。副作用に対しては予防や治療を行いますが、投与期間を終えればいずれも解消します。

【分子標的薬】

最近注目を集めているのが、がん細胞の中の特定のたんぱく質だけを攻撃する分子標的薬「トラスツズマブ」です。HER2というがん遺伝子を持ち、HER2たんぱくを過剰につくっているタイプの乳がんにのみ有効な薬ですが、正常細胞には影響しないため副作用が少なく、効果が期待されています。

乳房再建

乳房を切除しても、補正用下着などを着用すれば、外から見るかぎりほとんどわかりません。しかし、それでは満足が得られないという場合には、形成手術によって乳房再建をすることもできます。

乳房再建には、大きく二つの方法があります。一つはシリコンバッグプロテーゼなどの人工物を用いる方法です。もう一つはからだのほかの部分から皮膚と脂肪、筋肉の一部を移植する「筋皮弁法」です。

乳がんの手術法や、残った皮膚や筋肉の状況、切除していないほうの乳房の大きさや形などによって、どちらかの方法、あるいは両方を併用する方法を選びます。

再建手術の時期は、乳がん手術と同時に行う場合と、術後しばらく時間をおいてから行う場合があります。また、乳輪や乳頭の再建は、再建手術の1年をめやすに行います。

乳がん手術の傷跡の一部を切開し、生理食塩水の入ったシリコンバッグプロテーゼを皮下(大胸筋が残っている場合は大胸筋下)に挿入して、乳房のふくらみをつくる方法です。

ただし、通常は十分な皮膚のゆとりがないため、まず組織拡張器(ティシュ・エキスパンダー)を挿入し、1~2週間ごとに徐々に生理食塩水を加えて皮膚を伸ばします。そのあと、組織拡張器を取りだして、シリコンバッグプロテーゼに入れ替えます。

いずれも、手術自体は比較的かんたんに行うことができます。

胸筋合併乳房切除術(定型的乳房切除術)を受けた人や、プロテーゼでは再建できない場合に行う方法です。血流を保ったまま、背中や腹部の皮膚と脂肪、筋肉を、胸の位置まで移動させます。必要な組織を安全に生着させ、形のよい乳房の再建ができます。

術後の定期検診

乳がん手術のあとは、術後の治療が終了しても、定期検診を受けることがたいせつです。検診は一般に、術後5年間は3~6か月に1回、それ以降は術後10年めぐらいまで1年に1回のペースで、視診、触診と血液検査を行います。また、ほかの臓器への転移を調べるため、半年~1年に1回は肺のレントゲンや肝臓などの超音波(エコー)、骨への転移をみる骨シンチグラフィーを受けましょう。

片側の乳房にがんが発生した場合、乳がんにかかりやすい体質であることが疑われます。月に1回は反対側の乳房の自己検診を行い、超音波などの検査も定期的に受けておくと安心です。

手術後は、傷の部分の脂肪やまわりの組織が一時的に炎症を起こしたり線維化を起こし、しこりのように感じられることがあります。まず心配はいりませんが、不安なら検査のときに医師に相談しましょう。

あなたへのひとこと

乳がんは、早期に切除し適切な治療を受ければ、治る可能性の高い病気です。また、たとえ再発したり転移したとしても、抗がん剤やホルモン剤、放射線照射などによって進行を抑え、何年も生きることができる例もふえています。

治療の基本は手術ですが、手術法や治療法は、病状だけではなく病院によってもある程度ちがいがあります。女性ならだれでも、乳房にメスを入れることには抵抗があるもの。医師の説明をじっくり聞き、十分納得したうえで治療を受けましょう。

もしも十分な説明がない、希望した手術法を選べないといった場合には、ほかの病院で意見を聞く方法(セカンド・オピニオン)もあります。ただし、乳房を残したいと思うあまり、いくつもの病院を渡り歩き、いたずらに治療の開始を遅らせることはお勧めできません。ふたりめの医師の意見を聞いたら決めるなど、あらかじめ自分でなんらかの線引きをすることも必要です。

乳がんの手術を受けたあとは、からだの変化を目にして精神的にショックを受けたり、再発の不安が消えないかもしれませんが、無理をして心の痛みをひとりでかかえこまず、家族とともに時間をかけて癒していきましょう。

現在では乳房再建の技術もすすみ、かなり自然な乳房を取りもどすこともできるようになりました。悲観せずに治療にのぞみましょう。

パートナー・家族の方へ

乳がん手術を受けた女性にとって、1日も早く精神の安定を取りもどし、術後の治療に専念することがたいせつです。そのためには、パートナーや家族のサポートが欠かせません。

いたわるのは当然ながら、必要以上に気をつかいすぎず、なるべく自然に接してください。セックスは問題ありませんが、妊娠・出産については、再発のリスクを考慮して、時期や可否について担当医と十分相談してください。

乳がんについてもっと知る

乳房のおもな病気乳房のしこりに気づいたら迷わず受診を

乳がんの自己診断法

手術でリンパ節を取るのはなんのため?

乳がん手術後のリンパ浮腫

おもながんの危険信号乳房のしこりが気になる病気

乳がんの進行状態と治療法

おもながんの検査と診断

おもながんの治療法

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。