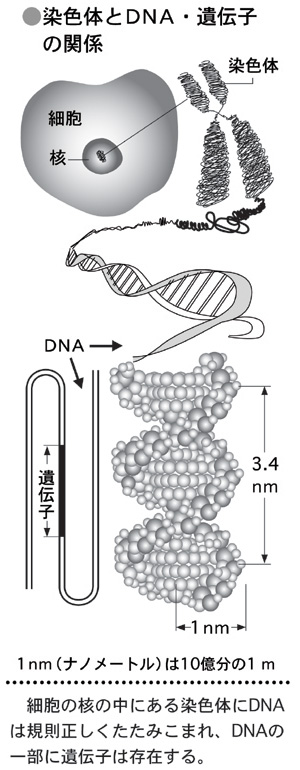

遺伝情報を伝える遺伝子はDNAの一部に存在する

ヒトの子はヒト、カエルの子はカエル、トンビが「種」のちがうタカを生むことは、いまのところ生物界ではありません。また子どもの姿形は親に似ます。それは生物の種のあいだで、また親子のあいだで、もとの形質をつくるための情報が伝えられていくからです。その情報をもっているのが遺伝子、情報が伝えられていく営みを遺伝といいます。

生物の体の基本をつくっているのはたんぱく質です。たんぱく質は種によって固有のものです。つまりたんぱく質が種を特徴づけています。そのたんぱく質をどうつくるかを決めるのが、遺伝子です。

では私たちヒトの遺伝子は、どこにあるのでしょうか。

ヒトはおよそ60兆個の細胞からできています。1つ1つの細胞には核があり、核の中には染色体があります。その染色体に厳密な規則をもってたたみこまれているのがDNA(デオキシリボ核酸)という物質です。DNAはらせん構造をしています。その一部に遺伝子が存在し、数は約2万~2万5000といわれています。

DNAは自ら複製して、遺伝子をつぎの世代に伝えます。しかしDNAも遺伝子も、現在わかっているはたらきは、ほんの数%にしかすぎません。

DNAがたたみこまれた染色体は遺伝子をのせた乗り物

DNAがたたみこまれている染色体は、私たちの体をつくっている、約60兆個すべての細胞の核の中にあります。DNAの一部には遺伝子がありますから、染色体は遺伝子をのせた乗り物、と考えることもできます。

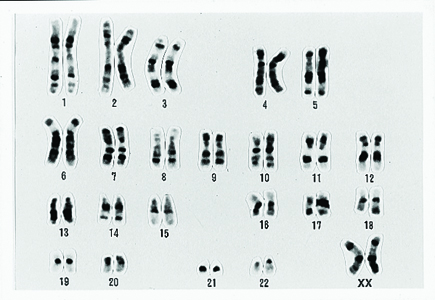

染色体は顕微鏡でいつも見えるわけではなく、細胞分裂をする一定の時期にだけ、色素で染色すると見えます。それで染色体と呼ばれるのです。

染色体の数は種によって基本的に決まっています。ヒトの場合は46本で、大きさと形が同じ染色体を2本1組にしていくと23対になります。22番めまでの対(44本)を常染色体、23番めの1対(2本)は、性別を決定する染色体なので性染色体と呼びます。

2003年ヒトゲノム計画によって染色体の解読完了が宣言され、現在はいろいろな病気のメカニズムの解明や、予防や治療方法の研究がつづけられています。

子どもは父親と母親から半分ずつ遺伝情報を受け継ぐ

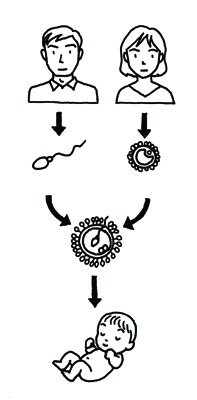

私たちの体を形成している細胞には、皮膚や爪、内臓などをつくる体細胞と、精子や卵子をつくる生殖細胞の2種類があります。体細胞は分裂するとき、まったく同じ2つの細胞にわかれるので、染色体の数は常に46本あります。

一方、精巣で精子を、卵巣で卵子をつくる生殖細胞は、減数分裂という分裂のしかたをして、染色体の数が半分の23本になります。つまり精子には22本の常染色体+性染色体(XもしくはY)が、卵子には22本の常染色体+性染色体(X)があることになります。

精子と卵子は受精して受精卵になります。精子と卵子はそれぞれ23本の染色体をもっていますから、受精卵は再び46本の染色体をもつことになります。受精卵は細胞分裂を何度もくり返し、やがて胎児になります。

こうして子どもは、父親と母親から半分ずつ染色体をもらって46本の染色体をもつことにより、遺伝情報を受け継いでいくのです。

ところで同じ親から生まれたきょうだいでも、顔つきや体つきがまったく同じことはありません。また個性や才能が全然ちがうこともよくあります。

親の生殖細胞は減数分裂して、2対1組になる染色体の1本を子どもに受け渡します。それが23組あるので、受け継がれる染色体の組み合わせは何十兆とおりと、ぼう大な数になります。ですから同じ親からでも、いろいろなタイプの子が生まれて当然なのです。

遺伝子に異常が起こる病気が遺伝子病

いままで遺伝子病は遺伝病と呼ばれ、先天性(生まれつき)の疾患と定義されてきました。たとえばなんらかの原因で生じた親の欠陥遺伝子が子どもに伝わる場合や、染色体異常のように、生殖細胞や受精卵の突然変異で起こる場合などが遺伝病と呼ばれていたのです。

ところが現在は、後天的であれ遺伝子が損傷して病気になれば、それも含め遺伝子病と呼ばれるようになっています。たとえば「紫外線を浴びて遺伝子が傷つき皮膚がんになった」などのケースは、遺伝子病に含まれます。つまり親から子どもに伝わる病気だけでなく、自分自身の遺伝子の変化による病気も遺伝子病と考えられています。

遺伝子病には3つのタイプがあります

遺伝子病は3タイプに大別できます。

①染色体異常によるもの

ほとんどは突然変異が原因です。常染色体異常と性染色体異常があります。

②1個の遺伝子に欠陥があるために起こる単一遺伝子病

親の欠陥遺伝子が子どもに伝わるのが原因で、父親か母親の片方に原因があるだけで発症する常染色体優性遺伝、両方の欠陥遺伝子が合わさって発症する常染色体劣性遺伝、母親のX染色体上の遺伝子に異常があって発症するX連鎖劣性遺伝があります。

常染色体優性遺伝には、軟骨無形成症、マルファン症候群など、常染色体劣性遺伝にはフェニルケトン尿症(「フェニルケトン尿症」)、メープルシロップ尿症(「メープルシロップ尿症」)などがあります。X連鎖劣性遺伝には血友病(「血友病」)などがありますが、発症するのは男児だけです(「軟骨無形成症」「マルファン症候群」)。

③いくつかの遺伝子欠陥と環境によって引き起こされる多因子遺伝子病

このグループの病気はたくさんあり、口唇裂・口蓋裂(「唇顎口蓋裂」)、肥厚性幽門狭窄症(「肥厚性幽門狭窄症(消化器)」)などの先天性の病気のほか、がんなど後天的に遺伝子が傷ついて起こる病気も含まれます。

現段階では、遺伝子病は遺伝子治療以外、根本治療はできません。投薬や手術などの対症療法をして、ふつうの生活を送れる病気もありますが、対症療法が困難な遺伝子病も多くあります。

染色体異常のほとんどは突然変異

生殖細胞や受精卵が細胞分裂するとき、2本1組の染色体は離れて別々の細胞にわかれますが、分離できないままだと、染色体が1本多い細胞と、1本少ない細胞がつくられてしまいます。

また染色体の一部が欠けたり、切れた染色体が別の染色体にくっつく異常もあります。本来、染色体は安定した性質なのですが、ときおりこうした変質が生じます。原因のほとんどは突然変異です。しかし最近は、化学物質や環境ホルモン(「環境ホルモンによる障害」)などが遺伝子を傷つけて起こるのではともいわれます。

染色体異常は体細胞、生殖細胞のどちらが細胞分裂するときでも起こります。また常染色体でも、性染色体でも起こります。新生児にみられる染色体異常の頻度は約0.6%で、60%が常染色体異常、40%が性染色体異常です。

ダウン症候群などの常染色体異常(「ダウン症候群」「18トリソミー症候群」「13トリソミー症候群」「5pマイナス症候群」「4pマイナス症候群」)の多くは特有の顔つき、知的障害、骨格や内臓の形態異常、皮膚や指紋、掌紋の異常など、共通した症状がみられます。こうした特徴がみられたときは、染色体を調べる染色体検査をすれば診断はつきます。

根本的な治療法はなく、合併している病気の対症療法が中心になります。

一方、ターナー症候群などの性染色体異常(「ターナー症候群」「クラインフェルター症候群」「XXX(トリプルX)症候群」「XYY個体」)は、常染色体異常にくらべて、見た目に目立った症状があまりみられないので、早期に発見するのはなかなか困難です。ホルモン治療を行う病気もありますが、治療をしなくてよいものも少なくありません。

遺伝子病の不安を軽くする手助けとしての遺伝相談

上の子が染色体異常でも、つぎの子が同じ症状をもつ再現率は、かなり低いものです。ただ、親が発症していなくても異常な染色体をもっている保因者の場合は、再現率は高くなります。

再現率や、親が保因者かどうかなどの心配に対応するために、各市区町村の保健所や一部の大学病院では、遺伝相談の場を設け、カウンセリングや保因者診断を行っています。

専門医の診断を受けることは大切です。しかし忘れてならないのは、最終的に出産するかどうかを決断するのは両親ということです。両親が生命に対する考え方をしっかりもてるよう、手助けするのが遺伝相談と考えましょう。

障害のある子が生まれた場合、両親はできるかぎり早く事実を受け止め、子どもに向き合うことが大切です。そして障害があっても特別視したり過保護にせず、人格をもった子として接し、自立できるように育てたいものです。そのためにも親は、同じ症状の子をもつ親たちと交流をはかりましょう。

また性染色体異常の場合は、性の問題と深く関係するだけに、劣等感や疎外感を抱かないよう、患者へのカウンセリングが必要なこともあります。また社会は、障害のある子どもたちも健常者といっしょに、ふつうに生きていける場であることが望まれます。

図「染色体とDNA・遺伝子の関係」

図「染色体とDNA・遺伝子の関係」 図「大きさと形を組み合わせて並びかえた染色体(女児)」

図「大きさと形を組み合わせて並びかえた染色体(女児)」 図「親から子へ受け継がれる染色体」

図「親から子へ受け継がれる染色体」ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。