内分泌のはたらきと代謝の意味

内分泌とは、内分泌腺(器官)から血液中にホルモンが分泌されて全身に運ばれ、それぞれの器官(標的組織)にはたらいて、特有の作用をすることをいいます。

ホルモンはごく微量しか分泌されませんが、体の恒常性(体温や血液などの体内環境が、常に一定の状態にあること)を保つためや、それぞれの組織が正常に機能するために不可欠な物質です。さらに子どもの場合は、成長や性成熟に欠かせない重要な役割もになっています。また、胃などの消化器や、腎臓からも分泌されています。

ホルモンの分泌は常に一定ではなく、年齢、性別、季節、さらに1日のなかでも変動します。ホルモンが不足したり過剰に分泌されると、さまざまな異常がみられるようになります。

代謝とは、生命活動に必要なすべての物質の流れをいいます。この流れを制御しているのは酵素というたんぱく質ですが、内分泌のはたらきによっても、体内の物質が正常に流れて体が正常に機能することを代謝、ホルモンの分泌異常で物質が正常に流れなければ、代謝異常と考えることができます。

内分泌の病気

内分泌の病気には、ホルモンの分泌量が正常よりも多すぎて起こる亢進症と、少なすぎる低下症の2種類があります。原因には、①遺伝、②脳腫瘍など、ほかの病気の影響(続発性)、③原因不明(特発性)などが考えられます。

また同じホルモンの分泌異常でも、視床下部や下垂体など、分泌の指令をだす中枢に問題があるのか、甲状腺や性腺など、指令を受ける末端に問題があるのかで、治療法が異なってきます。

しかし子どもの病気のなかで、内分泌の病気の頻度は高くありません。また病気が発見されても、薬できちんとホルモンを補充したり抑制すれば、ほとんどがふつうの日常生活を送れます。

子どもに特有の内分泌の病気

子どもの成長には、おもに成長ホルモン、甲状腺ホルモン、性ホルモンがかかわっており、いずれが欠けても発育障害を起こします。代表的な病気には、成長ホルモン分泌不全性低身長症(「成長ホルモン分泌不全性低身長症」)、甲状腺機能低下症(「甲状腺機能低下症」)などがあります。

性ホルモンは性腺(精巣、卵巣)と副腎皮質から分泌されます。たとえば胎児の性器形成期に男性ホルモンの分泌が過剰になると、女性の外性器が男性化します。代表例が先天性副腎皮質過形成症(「先天性副腎皮質過形成症(21水酸化酵素欠損症)」)です。

思春期には性ホルモンが増加します。その時期が早すぎる病気が思春期早発症(「思春期早発症」)、二次性徴がいっこうに現れないときは、性腺機能低下症(「性腺機能低下症」)を疑います。

そのほか、一般的な内分泌の病気には、下垂体からの抗利尿ホルモン分泌異常による尿崩症(「尿崩症」)、甲状腺異常による甲状腺機能亢進症(「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」)、副甲状腺異常による副甲状腺機能亢進症(「副甲状腺機能亢進症」)・低下症(「副甲状腺機能低下症」)、インスリンの異常による糖尿病(「小児糖尿病」)などがあります。これらの病気は、比較的、早期発見が可能です。

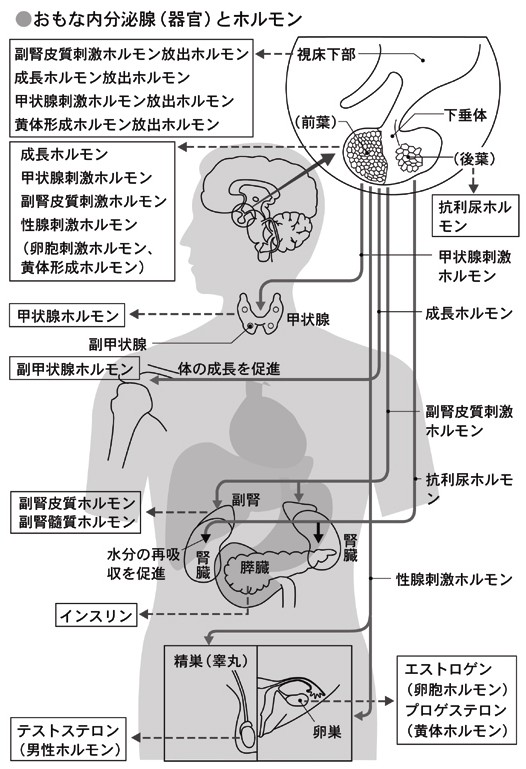

図「おもな内分泌腺(器官)とホルモン」

図「おもな内分泌腺(器官)とホルモン」四角い窓内が分泌されるホルモン。矢印は中枢から分泌されるホルモンが、末端の内分泌腺を刺激してホルモンを分泌させることを表す。

内分泌腺のはたらき

[視床下部]下垂体からホルモンをださせたり、抑制するホルモンを分泌する。

[下垂体]前葉は成長ホルモンや副腎、甲状腺、性腺を刺激するホルモンを、後葉からは抗利尿ホルモンを分泌する。

[甲状腺]成長やエネルギー代謝に関与するホルモンを分泌。

[副甲状腺]血中のカルシウムとリンの濃度を一定に保つホルモンを分泌する。

[副腎皮質]“鉱質ステロイド”、“糖質ステロイド”、“男性”の3種類のホルモンを分泌。

[副腎髄質]血液を維持するのに重要な役割を持つカテコールアミンを分泌する。

[性腺]二次性徴を起こさせたり、精子をつくったり、排卵させる性ホルモンを分泌する。

[膵臓]ブドウ糖を細胞内へ取り込むのを促進するインスリンや、血糖を上昇させるグルカゴンを分泌する。

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。