約6週間かけて子宮はもとにもどります

お産が終わったあと、お母さんのからだは4~6週間かけて、妊娠前の状態にもどります。その期間を産褥期といいますが、からだにはいろいろな変化が起こります。

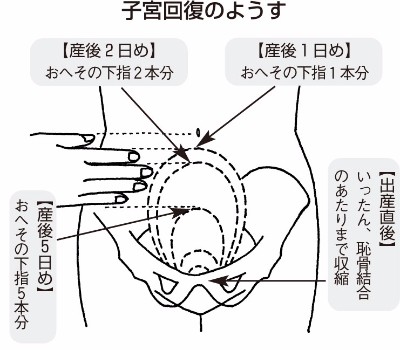

もっとも大きな変化は、子宮の回復(子宮復古)です。出産時、子宮底の高さが30cm以上までに大きくなっていた子宮は、収縮しながら、約6週間でほぼ妊娠前の大きさにもどります。

そのため産後2日くらいは、後陣痛という子宮が収縮するときの痛みを感じます。この痛みは、経産婦のほうが、初産婦より強く感じるようです。

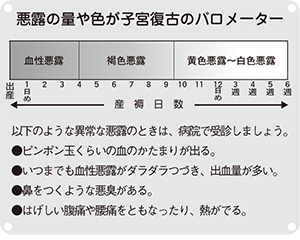

子宮が回復するあいだ、悪露が出ます。悪露は産褥期に子宮や腟、子宮頸管から出る分泌物の総称です。産後4日めごろまでは、ほとんど血液といった感じの血性の悪露が、2日めごろまでは、生理の多い日と同量くらい出ます。

産後4~9日めごろになると、子宮内部に新しい粘膜がつくられます。悪露の血液の成分も減っていくので、色は血性から褐色になり、量も少なくなります。その後、色が徐々に薄くなり、黄色から白色に。量も減り、産後4~6週めごろには完全になくなり、妊娠前の分泌物(おりもの)にもどります。

帝王切開の人も分娩時に胎盤や卵膜がはがれますから、悪露はあります。

異常な悪露がつづくときは病院へ

産褥期は子宮内が細菌に感染しやすいので、悪露の手当てはきちんとしましょう。ナプキンをこまめに取りかえ、排尿・排便後はかならず清浄綿で外陰部をふいて、清潔にしてください。

悪露は子宮回復のバロメーターです。回復が遅れると、悪露も長引きます。異常な悪露の原因には、

産褥期に起きやすいトラブルに注意します

産褥期はホルモンのバランスが変わったり、子宮が収縮したり、悪露が出たりと、お母さんのからだや心は通常の状態ではありません。からだにも心にも変調が現れます。

産褥期のからだの変化をよく知って、トラブルが起きてもじょうずに対応しましょう。

●子宮復古不全

子宮の中に胎盤や卵膜の一部が残っていたり、子宮筋腫があるなどして子宮収縮が悪くなり、産後の回復が遅れます。

血性悪露が長引いたり、悪露の量が多いときは、1か月健診前でも受診するようにしましょう。

●乳腺炎

乳管につまった乳汁や、乳首の傷に細菌がついて感染を起こします。乳房が腫れたり、しこりができて痛み、ひどいときは発熱します(急性化膿性乳腺炎)。

早めに病院に行くことがたいせつです。乳首を清潔にし、飲み残しがないように搾乳するのが予防になります。

●恥骨・尾てい骨の痛み

出産のとき、産道にかかる圧力が恥骨や尾てい骨にまで影響して、痛むことがあります。その痛みが産後まで残ることもありますが、ふつうは時間がたてば、自然によくなります。

コルセットやガードルで固定すると、少しはらくに感じられます。ひどく痛む場合は整形外科へ。

●会陰切開の痛み

会陰切開の傷は、ふつう産後4週間くらいたてば治ります。しかし、痛みの感じ方は人によってちがうので、長いあいだ治らないと感じる人もいます。

痛みがひどいだけで、ほかに症状がないときは、1か月健診まで待って医師に相談しましょう。

●膀胱炎(尿路感染症)・痔・尿失禁

膀胱は産道に近いので、よく細菌感染を起こします。痔は、自然によくなることもあります。骨盤底筋群がゆるむことによって尿道のまわりの筋肉もゆるみ、尿もれしやすくなります。

残尿感、排尿痛などがあれば受診。尿もれは体操をすると効果的です。肛門をキュッと締める感じで(尿失禁の予防)。

●妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)(妊娠中期・後期のトラブルと対処法)の後遺症

妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)のほとんどは産後、自然に治りますが、高血圧、たんぱく尿、むくみが残る人も。高血圧症や慢性腎炎(慢性腎炎症候群)にすすむこともあり要注意です。

妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)はきちんと治すことがたいせつです。1か月健診でチェックされるので、医師の指示に従います。

●発熱(産褥熱)

子宮が細菌感染して発熱する産褥熱は、多くは入院中の産後3~4日後に起こります。退院後の発熱は産褥熱ではなく、乳腺炎(急性うっ滞性乳腺炎、急性化膿性乳腺炎)、腎盂腎炎(尿路感染症)、かぜなどが原因のことが多いようです。

かぜの症状がなく、2~3日熱がつづくときは、病院に行ってきちんと治療を受けましょう。

●頭痛

産後、頭痛がする人はわりに多くみられます。血圧が高い・低い、貧血、育児による睡眠不足、マタニティブルー、かぜなど、原因もさまざまです。

ひどい頭痛がつづくときは、なにかほかの病気の可能性も考えられるので、病院で受診します。

●抜け毛が多い

産後ホルモンのバランスがくずれたり、疲れやストレスがたまるのが原因で起こったりします。家族に育児や家事を手伝ってもらい、疲れやストレスをためないことがたいせつです。

半年から1年くらいたつと自然にもとにもどることが多いので、しばらくようすをみます。

マタニティブルーはホルモンの激変が要因

出産を境にそれまで分泌されていたホルモンがなくなります。こうしたホルモンの変化はとても急激なので、からだがその変化についていけない人がいます。それが精神面にも影響し、情緒不安定やうつ状態になったりします。

そこに育児のストレスが加わると、情緒不安定な状態に拍車がかかります。それが産後のマタニティブルーです。

マタニティブルーはだれにでも起こりうることですが、なかでも神経質なくらい細かいことが気になる人、依存心が強い人、完璧主義の人などがなりやすいといわれています。

症状は、産後1か月くらいで自然に軽くなります

マタニティブルーになると、情緒面、思考面、そしてからだに、つぎのような兆候が現れます。

・なにに対してもやる気が起こらない。

・感情の起伏がはげしく涙もろくなる。

・赤ちゃんは無事育つだろうかといった不安感がつのる。

・やることはたくさんあるのにオロオロするばかり。そんな自分に自己嫌悪。

・食欲がなく、食事をすることがどうでもよく思える。

・不眠に悩まされ、いつも頭が痛む。

しかし、こうした症状も産後1か月くらいで軽くなり、本人も気づかないうちに治っていることがほとんどです。

ただごくまれに、産褥(産後)うつ病に移行する人がいます。うつ病の一種で、子どもを育てる自信が極度に失われたり、ひどい情緒不安定が2〜3週間続くようなら、精神科や心療内科などの専門医にみてもらう必要があります。

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。