どんな病気?

家のほこりやダニ、食べ物などのアレルゲン(抗原)に対してアレルギーを起こしやすい体質をアトピー体質といいます。

多くは本人や家族がアトピーの体質や素因を持っていることで起こる、かゆみの強い皮膚炎です。

症状

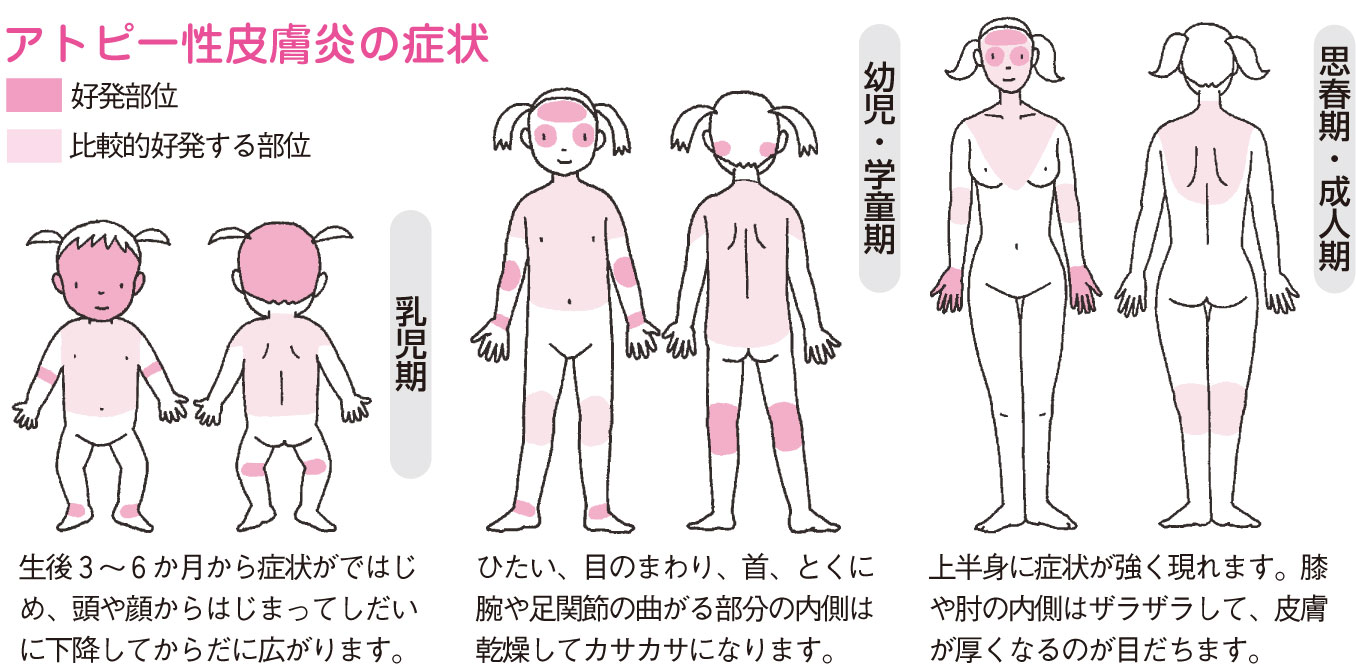

年齢で症状が異なり、よくなったり悪くなったりをくり返します。

●乳児期(0~2歳ごろ)

生後3~6か月から症状がではじめます。頭や顔(おでこ、目のまわり、ほお)が赤くなって、かゆみの強い小さな赤いブツブツができ、その後ジクジクしてかさぶたがついてきます。同じような発疹が胸、腹、背中、手足にもみられます。

●幼児・学童期(3歳~小学生ごろ)

ひたいや目のまわり、からだ全体が乾燥してカサカサになります。とくに肘、膝の関節など、曲がる部分の内側がザラザラして厚く(苔癬化)なるのが特徴。耳のうしろがジクジクする「耳切れ」も多くみられます。はげしいかゆみのため、不眠になったりイライラしたり、日常生活に支障がでてきます。

●思春期・成人期(中学生ごろ~成人)

この時期までに、症状が軽減するか、よくなる場合がありますが、アトピーの素因は持続します。また、思春期すぎから湿疹が出はじめることもあります。皮膚全体に乾燥がすすみ、赤くゴワゴワしてきますが、顔や首、上半身の症状が強く、とくに膝や肘の内側の苔癬化が目だちます。

皮膚が乾燥する冬は、かゆみがまして悪化することが多いのですが、夏は汗や汚れが皮膚を刺激して、かゆみが強くなることもあります。

また、目の周囲の皮膚をつねにかいたり圧迫していると目に合併症を起こすこともあります。(白内障や網膜剥離を発症したり、その進行を誘発します。目のまわりにかゆみがあるときは、自覚症状がなくても定期的に眼科を受診しましょう)。

原因

体質・素因が関係すると考えられていますが、アトピーの発症因子の代表はアレルギー反応です。ハウスダストやダニ、カビ、花粉などの環境物質が体内に入ってアレルギーを起こします。皮膚の皮脂分泌の低下、ストレスや感染症、皮膚のバリア(防護)機能が弱いことなども誘因となります。

治療

治療の基本はステロイド外用薬で炎症を抑え、その後、スキンケアで再発を防止することが重要です。ほこりやダニなどのアレルゲンが、体内に侵入しないように生活環境を整えてアレルギーの誘因を避けましょう。

強いかゆみには、抗ヒスタミン剤や抗アレルギー剤を内服。顔や首には、ステロイド剤にくらべて副作用が少ない、新しい外用薬のタクロリムスが有効ですが、使い方に注意が必要です。かならず医師の指導で使ってください。

紫外線にはアレルギー反応を抑える効果がありますが、これを利用した療法はまだ十分な評価がされていないため、多くの皮膚科医は行っていません。

あなたへのひとこと

食事は特別な制限はありませんが、血液の循環をよくする香辛料の強い食品やアルコールは、かゆみを呼ぶのでひかえます。

メイクは、できればしないのがベスト。化粧品は、無香料というだけでなく自分の肌に合うものを慎重に選び、短時間で落とすように心がけましょう。

また、香料入りや薬用石けんは、余分な薬剤がアレルゲンになることがあるので要注意。スキンケア用品については専門医に指導を受けます。なお、からだがあたたまるとかゆみが増すので、入浴時のお湯は、ぬるめにします。

●薬の効きめが悪いとき

指示どおりに薬を使っているか、日常生活の注意を守っているか再チェックしましょう。

●イライラするとき

ストレスは症状を悪化させる大きな要因。十分な睡眠をとり、心身ともに疲労をためないことが大事です。

仕事や家事で忙しくしたあとは、ゆっくり休むなど自己管理をしましょう。また、趣味やスポーツで気分転換をはかってストレス解消を。スポーツのあとは、汗を洗い流して着替えます。場合によっては、ストレスを軽減する精神安定剤を処方してもらいましょう。

●爪が光っているとき

湿疹の分泌物や軟膏が爪について光っているときは、かゆみが強くて就寝中などにかきむしっている証拠です。手袋や包帯をして、かかないくふうをしましょう。

アトピー性皮膚炎は、専門医と密接にコンタクトをとって、医師と患者さんの意見との共同作戦で治療をすすめていくことが重要です。

治療効果や安全性が評価されていないアトピービジネスにまどわされないで、納得のいく治療法を、根気よくつづける心がまえを持ちましょう。

なお、お子さんがアトピー性皮膚炎の場合も、皮膚を清潔にすることが悪化させないポイント。大人と同様、スキンケア(アトピー性皮膚炎のスキンケア)を十分に。とくに冬は肌が乾燥しやすく、カサカサして粉がふいたようになります。保湿剤を使って、水分や皮脂を補ってあげます。ダニを減らす室内環境を整えることも大事です(日常生活でのアレルギー対策)。

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。