注意したい年代

10代、20代、30代、40代。

どんな病気?

卵巣と卵管をあわせて、子宮付属器といいます。これらの器官が、細菌感染によって炎症を起こした状態をいい、女性性器の炎症のなかでは、もっとも多い病気の一つです。

炎症がすすむと骨盤腹膜炎(後述)を併発したり、慢性化して不妊の原因になることがあります。下腹部痛など、異変を感じたらすぐに受診し、治療を受けましょう。早期ならかんたんな治療ですみますが、病状がひどくなると開腹手術が必要になります。

また、再発しやすい病気なので、完治させることが非常に大事です。

かかりやすい人

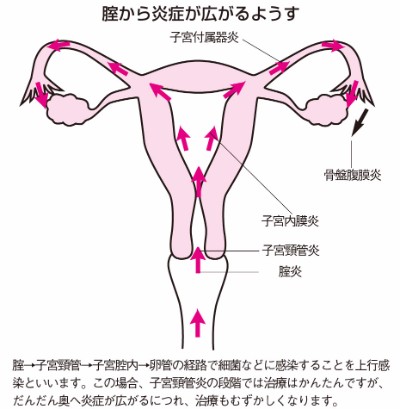

多くは、腟炎や子宮頸管炎、子宮内膜炎の炎症が広がって起こります。

腟炎は性行為によって感染することが多く、最近は若い世代に性器クラミジア感染症が急増しています。

原因

感染を起こす原因菌には、大腸菌、ブドウ球菌、連鎖球菌、淋菌などの細菌やクラミジアなどがあります。流産や分娩、人工妊娠中絶の際に感染したり、セックスによって感染し、腟→子宮頸管→子宮腔内→卵管の経路で感染が広がって起こる場合がほとんどです。このような感染経路を上行感染といいます。

またまれに、呼吸器から侵入した結核菌が卵管まで運ばれて卵管炎を起こし、卵管から子宮内膜へと下行していく感染経路をたどることもあります。虫垂炎の破裂、腎盂腎炎などで腹部の炎症が卵管まで広がって起こる場合もあります。

症状

一般に急性期には、はげしい下腹部痛、39度前後の高熱、おりものの増加などの症状が現れますが、炎症の度合いによっては、熱がでないこともあります。また炎症が強いときには、これらの症状に加えて嘔吐や不正出血などがみられる場合があります。

炎症が慢性化すると、症状は落ち着きますが、周囲の臓器や組織と癒着を起こして、その部分がこぶのようになります。そのため、下腹部の不快感や鈍痛、腰痛、排尿痛、排便痛などをきたすことがあります。

診断

内診や触診で、圧痛やしこりがないかを確認します。

炎症の有無を調べるために血液検査を行ったり、子宮分泌物の培養や細菌感受性試験などで原因菌をつきとめます。また、血液中の抗体の有無や抗体価なども調べます。必要に応じて、超音波検査やMRI検査なども行われます。

治療

原因菌が特定されたら、それに合わせた抗生物質の投与を行います。炎症や痛みに対しては、消炎剤や鎮痛剤などが処方されます。

早期に発見できれば、通院しながら治療することもできますが、下腹部痛や発熱をともなう場合には、すぐに入院が必要です。

なお、子宮付属器炎では、安静も大事な治療の一つです。たとえ症状が軽くて通院治療を行う場合でも、医師の指示に従って、安静を守るようにしてください。医師の許可があるまでは、入浴や性生活は厳禁です。

子宮付属器炎が慢性化すると、周囲と癒着を起こして不妊や子宮外妊娠の原因になることがあります。場合によっては、卵管や卵巣の摘出手術も必要になります。

あなたへのひとこと

子宮付属器炎は、放置しておくと、さらに悪化して骨盤腹膜炎(後述)になったり、慢性化してしまいます。そうならないうちに、早めに治療をすることがなによりも大事です。

症状は、急性期をすぎるとだんだんと落ち着いてきますが、それでゆだんをしてはいけません。治ったと思って薬の服用をやめたり、通院を中断すると、病気が再発したり慢性化するおそれがあります。細菌の種類によっては、治りにくいものもあります。医師の指示に従って、完治するまで根気よく治療をつづけましょう。

まず原因となる腟炎などにかからないようにすることが第1の予防となります。そのためにも、日ごろから外陰部を清潔にし、不潔なセックスをしないように気をつけてください。また、最近ふえている性器クラミジア感染症は、女性は自覚症状があまりでないので注意が必要です。「なにかへんだな」と思ったら、がまんせず、すぐに病院で検査を受けましょう。

骨盤腹膜炎

子宮、膀胱、直腸およびS状結腸などの表面をおおう腹膜を骨盤腹膜といい、その部分が炎症を起こした状態です。おもに、子宮内膜炎や子宮付属器炎につづいて起こります。

かかりやすい人

子宮付属器炎と同じで、特別な危険因子はなく、女性なら、だれでもかかる可能性があります。

原因

細菌などの感染ですが、ふつうは、子宮付属器炎を放置したために炎症が広がって起こります。

原因となる病原菌は、大腸菌、ブドウ球菌、連鎖球菌、淋菌、クラミジアなどです。また、数はあまり多くありませんが、虫垂炎や腎盂腎炎から炎症が広がってしまう場合もあります。

症状

急に40度近い高熱がでて、下腹部がはげしく痛みます。悪寒がしたり、吐き気や嘔吐をともなうことも多く、血の混じったおりものが出ることもあります。ただちに入院が必要です。

炎症がすすむと、腸管の運動が低下して、腸閉塞のような症状がでたり、敗血症やそれによるショック症状を起こすこともあります。

診断

子宮付属器炎と同じように、触診や内診、細胞培養、血液検査を行い、必要に応じて、超音波やMRIなどを行います。

治療

入院して絶対安静を保ちます。同時に、原因菌に合った抗生物質を点滴などで投与します。症状によっては、消炎剤や鎮痛剤を使うこともあります。入院期間は、一般的に約1~2週間ほどになります。

なお、炎症がはげしく、おなかの中に膿がたまってしまった場合は、手術をして膿を出します。

あなたへのひとこと

骨盤腹膜炎は、炎症がすすむと生命にかかわることもある重篤な病気です。子宮内膜炎や子宮付属器炎が進行して起こることがほとんどなので、これらの病気を早期に発見、完治させることが大事です。

なお、退院後も無理は禁物。日常の注意点などを医師によく聞いておきましょう。また、下腹部に痛みを感じるあいだはセックスはひかえてください。

子宮付属器炎についてもっと知る

子宮の炎症のいろいろベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。