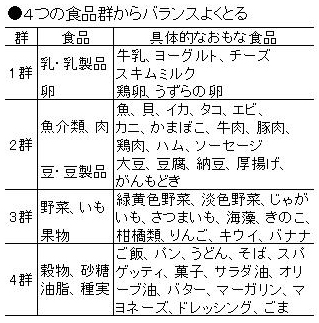

食事は単に、おなかをいっぱいにすればいいというものではありません。子ども時代の食事は、将来、生きていくための基礎体力をつくる大切なものです。子どもの好きなものを、好きなだけ与えてしまわず、必要な栄養素がバランスよくとれるようくふうします。また、味覚が形成される時期なので、1つの食品にかたよらず、いろいろな食品を味わうことも大切です。 食品は栄養面から4つの群に分類されます。食材のバランスを考え、毎回の食卓に、主食(ごはん、めん類、パンなど)、主菜(肉、魚、乳製品、卵など)、副菜(野菜、果物など)をそろえるようにします。

炭水化物は主食(ごはん、パン、うどん、そば、パスタなど)に含まれており、体内で分解されてブドウ糖となり、エネルギー源としてはたらきます。とくに、脳や神経系の唯一のエネルギー源となるので、必要なだけきちんと補給することが大事です。

その点、ごはんやそば、うどんのように和食のものは、カロリーが低くおさえられます。とくに、ごはんはゆっくりと消化されるため、血糖値の上昇がゆるやかで、腹もちがいいのが特徴です。朝食でごはんをとると、午前中いっぱいエネルギーを持続させることができます。

筋肉、脳、臓器が急激に発達する子ども時代は、たんぱく質が大人にくらべて多く必要です。ただし、現代の食生活は洋食傾向が強く、たんぱく質が多すぎるのが特徴です。必要以上にとりすぎないよう気をつけましょう。

微量栄養素であるビタミンは、ほかの栄養素のはたらきをスムーズにする大事な役目をはたしています。おもなビタミンはA、B[ ⇒ 1] 、B[ ⇒ 2] 、C、D、Eで、B群やCは不足しやすいので注意しましょう。ビタミンA、D、Eは脂溶性で体内に蓄積されますが、B群やCは水溶性なので調理による損失が大きく、体内に蓄積することができません。毎食ごとに野菜などをとり、まめに補給することが必要です。

かぜなどの予防にきくビタミンCは、野菜や果物からとれますが、果物は果糖という糖分も多く含まれるので、ほどほどにしましょう。ビタミンCはイモ類にも多いので、野菜がにが手な子は利用するといいでしょう。

疲労を回復するビタミンB[ ⇒ 1] は豚肉、胚芽米、ライ麦パンなどに、発育を促進するビタミンB[ ⇒ 2] は魚、牛乳、卵、納豆などに多く含まれます。豚肉はなるべく赤身の部分を選ぶようにします。

カルシウムはミネラルの一種で微量栄養素ですが、骨や歯をつくるほか、心臓の鼓動や筋肉の収縮、精神の安定にかかわるなど、非常に重要な役目をになっています。しかし、日本人が常に不足している栄養素です。乳・乳製品、小魚、青菜、大豆製品、海藻などに多く含まれています。

鉄は体のすみずみに酸素を運び、体の成長促進に欠かせない栄養素ですが、吸収率が悪く、不足しがちです。とくに乳児で不足すると発育が遅れることがあります。また女の子は、思春期になって月経がはじまると鉄不足におちいり、貧血を起こしやすくなります。

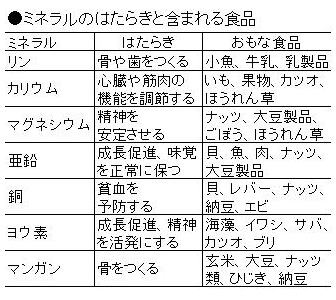

ミネラルにはいろいろな種類があり、それぞれ微量栄養素ですが、成長促進にかかわっています。魚介類や野菜などに多く含まれるため、食事の洋風化にともなって不足しがちです。ただし、リンだけはインスタント食品や清涼飲料水などのとりすぎで過剰傾向にあります。リンはとりすぎると、カルシウムの吸収を阻害します。

塩分の1日の目標摂取量は厚生労働省によると、成人で男性が8g未満、女性が7g未満です。幼児で3〜5g未満がめやすですが、実際には、成人の平均は約10g、幼児は約5gともうすこし減らしたいところです(平成29年度「国民健康・栄養調査」)。大人の味つけが濃いうえ、幼児が早くから大人と同じものを食べているのが原因です。

エネルギー源や調味料として必要ですが、適正量をとるよう心がけます。肉や魚などに含まれる脂肪は多いので、調理用のバターや油は風味づけ程度に。

食物繊維は、便秘から生活習慣病の予防まで幅広いはたらきをしますが、食事の洋風化にともなって、近年、不足している栄養素です。多く含まれるのは野菜、イモ類、豆類、海藻、果物などです。

炭水化物

脳や体のエネルギーとなる

炭水化物は主食(ごはん、パン、うどん、そば、パスタなど)に含まれており、体内で分解されてブドウ糖となり、エネルギー源としてはたらきます。とくに、脳や神経系の唯一のエネルギー源となるので、必要なだけきちんと補給することが大事です。

とり方の注意

パンやパスタなど、洋風のものはバターや油などを使うため、とりすぎてカロリーオーバーにならないよう注意することが必要です。その点、ごはんやそば、うどんのように和食のものは、カロリーが低くおさえられます。とくに、ごはんはゆっくりと消化されるため、血糖値の上昇がゆるやかで、腹もちがいいのが特徴です。朝食でごはんをとると、午前中いっぱいエネルギーを持続させることができます。

たんぱく質

筋肉や臓器の発育に欠かせない

筋肉、脳、臓器が急激に発達する子ども時代は、たんぱく質が大人にくらべて多く必要です。ただし、現代の食生活は洋食傾向が強く、たんぱく質が多すぎるのが特徴です。必要以上にとりすぎないよう気をつけましょう。

とり方の注意

アミノ酸のバランスのいい良質のたんぱく質は、肉、魚、卵、牛乳ですが、そういった動物性たんぱく質ばかりにかたよらず、豆製品などに含まれる植物性たんぱく質も、バランスよくとるようにします。また、肉類は脂の多い食品を選ぶとカロリーが高くなるので、なるべく赤身の部位を選ぶようにします。ビタミン

体の調子をととのえる潤滑油

微量栄養素であるビタミンは、ほかの栄養素のはたらきをスムーズにする大事な役目をはたしています。おもなビタミンはA、

とり方の注意

目や粘膜のはたらきに作用するビタミンAは、レバーやウナギといった動物性食品や、緑黄色野菜からとれます。緑黄色野菜のなかのホウレンソウやコマツナなどにはビタミンCも多く含まれるので、ビタミンAといっしょに効率よくとることができます。かぜなどの予防にきくビタミンCは、野菜や果物からとれますが、果物は果糖という糖分も多く含まれるので、ほどほどにしましょう。ビタミンCはイモ類にも多いので、野菜がにが手な子は利用するといいでしょう。

疲労を回復するビタミン

ミネラル―カルシウム

健康な骨や歯をつくる

カルシウムはミネラルの一種で微量栄養素ですが、骨や歯をつくるほか、心臓の鼓動や筋肉の収縮、精神の安定にかかわるなど、非常に重要な役目をになっています。しかし、日本人が常に不足している栄養素です。乳・乳製品、小魚、青菜、大豆製品、海藻などに多く含まれています。

とり方の注意

カルシウムの吸収率は乳・乳製品がもっともすぐれています。インスタント食品などの加工食品に多いリンをとりすぎると、カルシウムの吸収をさまたげるので注意します。ミネラル―鉄

脳や体に酸素を運搬する

鉄は体のすみずみに酸素を運び、体の成長促進に欠かせない栄養素ですが、吸収率が悪く、不足しがちです。とくに乳児で不足すると発育が遅れることがあります。また女の子は、思春期になって月経がはじまると鉄不足におちいり、貧血を起こしやすくなります。

とり方の注意

牛ひれ肉、赤身の魚、貝など、動物性食品に含まれる鉄は吸収率がよく、海藻、青菜、大豆製品など、植物性食品に含まれる鉄は吸収率がよくありません。しかし、植物性食品でもビタミンC食品とともにとると吸収率が上がります。ミネラル―そのほか

不足がちなものがふえている

ミネラルにはいろいろな種類があり、それぞれ微量栄養素ですが、成長促進にかかわっています。魚介類や野菜などに多く含まれるため、食事の洋風化にともなって不足しがちです。ただし、リンだけはインスタント食品や清涼飲料水などのとりすぎで過剰傾向にあります。リンはとりすぎると、カルシウムの吸収を阻害します。

とり方の注意

ミネラルは魚介類、大豆・大豆製品、海藻、青菜などに含まれているものが多いので、各食品をバランスよくとり入れた、伝統的な和食を多くすることで摂取量をふやせます。塩分

幼児期からのとりすぎが目立つ

塩分の1日の目標摂取量は厚生労働省によると、成人で男性が8g未満、女性が7g未満です。幼児で3〜5g未満がめやすですが、実際には、成人の平均は約10g、幼児は約5gともうすこし減らしたいところです(平成29年度「国民健康・栄養調査」)。大人の味つけが濃いうえ、幼児が早くから大人と同じものを食べているのが原因です。

油脂

必要ではあるがとりすぎに注意

エネルギー源や調味料として必要ですが、適正量をとるよう心がけます。肉や魚などに含まれる脂肪は多いので、調理用のバターや油は風味づけ程度に。

食物繊維

不足気味なので野菜類をふやす

食物繊維は、便秘から生活習慣病の予防まで幅広いはたらきをしますが、食事の洋風化にともなって、近年、不足している栄養素です。多く含まれるのは野菜、イモ類、豆類、海藻、果物などです。

表「4つの食品群からバランスよくとる」

表「4つの食品群からバランスよくとる」 表「ミネラルのはたらきと含まれる食品」

表「ミネラルのはたらきと含まれる食品」ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。