歯や口は命を育む鋭敏なセンサー

私たちは、食べ物から栄養を得て生きています。体に栄養を取り込むはたらきをする歯や口は、子どもの成長と健康の土台となるものです。

口の中に食べ物が入ってくると、形やかたさ、味などを敏感に感じとります。食べられないものは瞬時に判断して吐き出すこともできます。口や歯は、命を守り育てる鋭敏なセンサーのはたらきをする器官なのです。

食べること、話すことが口の大きな仕事です

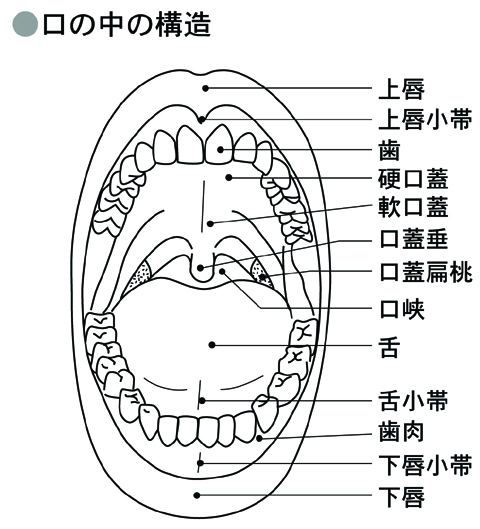

口の中(口腔)は、歯とそれを支える歯槽骨、硬口蓋と軟口蓋、口蓋垂、舌、舌小帯と呼ばれるひだなど、さまざまな部位からできています。

口腔の第一の役割は、食べ物を摂取すること。歯でかみくだかれた食べ物を、ほお、舌、あごなどの運動によって唾液と混ぜ合わせるという、消化の第一段階をになっています。

さらに、味を感じたり、食べ物を飲み込んで食道へ送る、嚥下という大切なはたらきもしています。

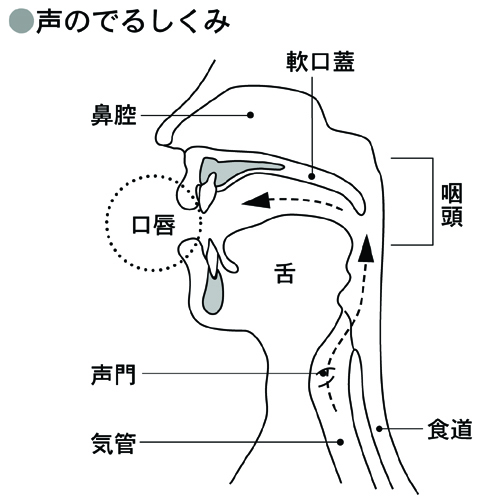

第二の役割は、言葉を発音する器官であること。声帯で発した原音を、舌や上あご、歯、唇などを使ってはっきりした音声につくり変えます。

歯は見えないところも大切です

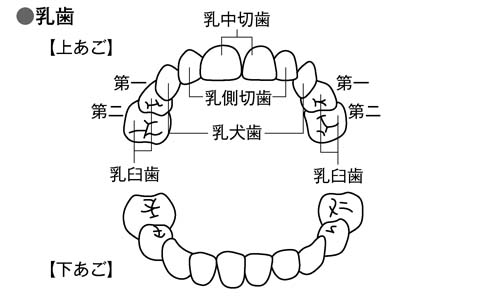

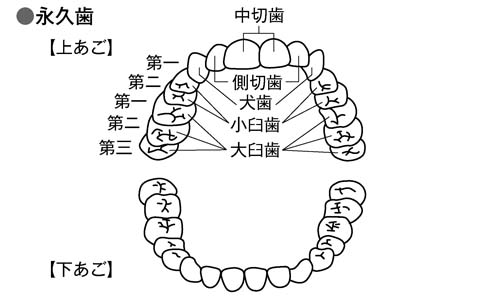

歯は、あごの骨の一部である歯槽骨に生えています。乳歯は20本、永久歯では28~32本生えます。永久歯の数に幅があるのは、第三大臼歯(親知らず)は、人によって生える場合と生えない場合があるからです。

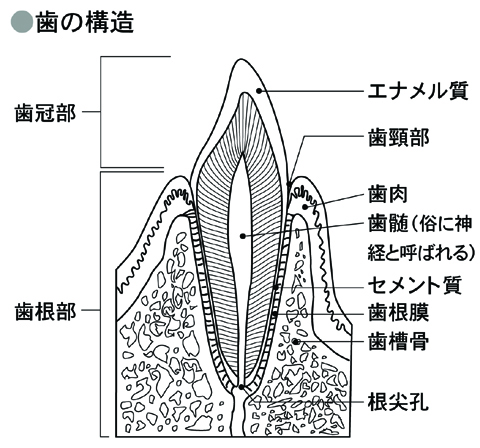

口の中に白く見えている部分を歯冠、骨の中に入っている部分を歯根といいます。

歯冠の表面のエナメル質は、人の体の中でもっともかたい組織で、歯をしっかり守っています。この内側に歯の主体となる象牙質があります。

歯根の表面層をセメント質といい、歯根膜によってあごの骨とつながれています。歯根膜は、かんだときの感覚を神経から脳に伝えたり、衝撃をやわらげるはたらきをします。

歯のいちばん内部には歯髄があります。神経や血管がとおっていて、痛みや熱を感じとります。

小さいけれど健康の土台となる歯は、とても精密にできているのです。

歯には食べること以外にも重要なはたらきがあります

歯のいちばんの役割は、もちろん食べることです。鋭い前歯で食べ物をかみ切り、臼状の奥歯でくだいたり、すりつぶして、栄養を体に取り込みやすくします。

子どもの歯には、食べることのほかにもいくつかの大切な役割があります。前述したように、言葉を正しく発音すること、さらには、よくかむことによってあごの成長をうながしたり、顔の形や姿勢をととのえるなど、子どもの発育に深くかかわっています。

歯と口の中の健康は全身の発育のバロメーター

むし歯になったり口の中に異常があると、本来の機能が著しく低下してしまいます。成長に欠かせない栄養を効率よく取り込めませんし、言葉を正しく発音することもむずかしくなります。顔の形や姿勢にも影響します。

最近の調査では、子どものむし歯は減少傾向にあります。しかし、将来歯周病につながることもある歯肉炎、あごと歯の大きさの不調和が原因で歯ならびが悪くなる叢生(乱ぐい歯)、口をあけにくかったり痛みを訴える顎関節症などが、子どもにふえています。

やわらかい食品を好むことで、咀嚼力が落ちたこと、顎関節症ではストレスも原因の1つといわれています。

すこやかに成長するためには、幼少期から歯と口の中の健康をしっかり守ることが大切です(「歯の健康づくり」)。

図「口の中の構造」

図「口の中の構造」 図「歯の構造」

図「歯の構造」 図「声のでるしくみ」

図「声のでるしくみ」 図「乳歯」

図「乳歯」 図「永久歯」

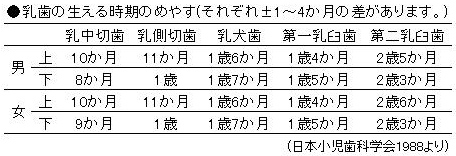

図「永久歯」 表「乳歯の生える時期のめやす」

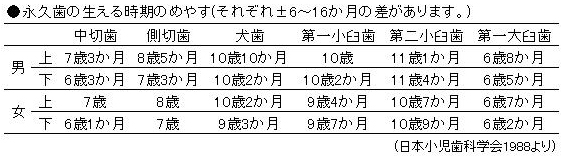

表「乳歯の生える時期のめやす」 表「永久歯の生える時期のめやす」

表「永久歯の生える時期のめやす」ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。