口はからだの入り口、ことばの出口

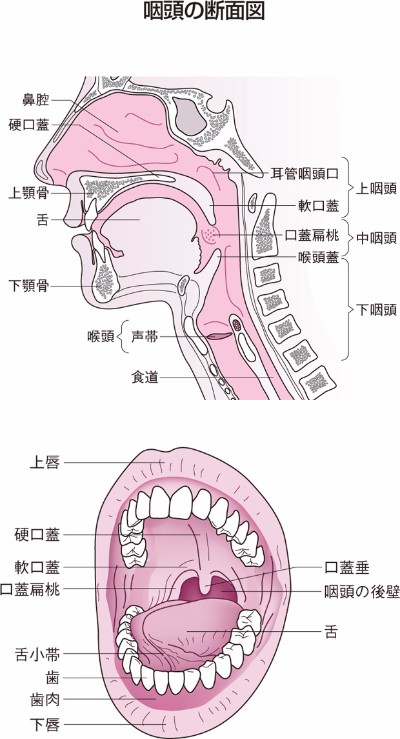

口腔は、唇(口唇)、舌、上あご(上顎骨)、下あご(下顎骨)、歯、歯肉などで構成され、表面は粘膜でおおわれています。

口腔の中は、上顎骨、下顎骨と歯列があり、硬口蓋と軟口蓋と呼ばれる天井部分と、軟口蓋から垂れ下がった口蓋垂(いわゆるのどちんこ)、舌、舌小帯というひだなどからなっています。

口腔は、消化管の入り口として、食べ物を歯でかみ砕き、唾液と混ぜ合わせて攪拌し、舌で味わって、食道に送り込む(嚥下)という、生命を維持していくうえで重要なはたらきをしています。

唾液に秘められた力

口腔には唾液を分泌する耳下腺、顎下腺、舌下腺という三つの大唾液腺があります。

そのほか、舌、唇、口蓋などの口腔粘膜には多数の小唾液腺があり、ここからも唾液が分泌され、粘膜をいつも濡らしています。

唾液は、絶えず口腔粘膜をうるおして、口腔内でのかみ砕きや飲み込みを助け、消化を助けます。それだけでなく、口腔内を洗浄して、清潔に保ち、さまざまな菌からからだを守る抗菌作用もあります。

最近の研究では、がんや成人病を引き起こす活性酸素を消去するはたらきもあることがわかってきています。

舌は味覚のアンテナ

舌の表面には茸状乳頭や糸状乳頭という小さなツブツブがびっしりとあって、このなかには味蕾という味覚を感じる器官があります。また、舌はしゃべるときになくてはならないものです。舌の粘膜下はほとんど筋肉からできていて、複雑な動きができるしくみになっています。

歯でかみ砕かれた食べ物は、舌で味を感じて、ほお、舌、あごの運動で唾液と混ぜられ、のどを通って飲み込まれていきます。

のどは、咽頭と喉頭からなり、食べ物を通過させるだけでなく、空気を出入りさせる気道(呼吸器)としての役割や、声をつくる発声器の役割も果たしています。喉頭にある声帯をふるわせて生じた音を口腔、舌、歯、唇などを使って声を音に変える構音というはたらきをしています。

口腔は外界と直接つながっています

人はほかの動物とちがって、鼻だけでなく口でも呼吸することができるので、さまざまな声や言葉を発することができます。つまり、口は人間が人間として生きるうえで重要な役割をになっているのです。

しかし、口呼吸をすることで、口腔が空気を介して直接外界と接することになるため、さまざまな細菌、ウイルス、ほこりなどが入ってくるという危険をともないます。それを防ぐはたらきをするのが扁桃です。咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌扁桃があり、輪のように中咽頭を取り囲んでいます。

鼻の病気などが原因で、口呼吸している人がふえているといいます。口で呼吸しているとそれだけ空気中の病原体やほこりを吸い込む機会がふえます。いくら扁桃でガードしているといっても限界があります。鼻づまりを治して、鼻で呼吸しましょう。からだをさまざまな病原体から守るためにも、その入り口の警備はきちんとしたいものです。

口腔・舌・のどの病気についてもっと知る

のどの痛みや口内炎は性感染症の初期症状のことも貧血が原因で、舌が真っ赤になることが

嚥下障害はのどの機能の低下から

ふえている胃・食道逆流症

自分本来の声でなくなったら要注意

こんな人は味覚障害に注意!味覚障害

口臭

いびき口臭の原因

口臭を防ぐ食品

危ないいびき

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。