定期接種と任意接種がある

予防接種の制度には、定期接種と任意接種があります。「定期接種」は、国がすすめて実施する予防接種(勧奨接種)で、種類と接種対象年齢が定められています。これには、BCG、四種混合、はしか(麻疹)、風疹、水ぼうそう(水痘)、日本脳炎などが該当します。定期接種は無料が原則ですが、自治体によっては、一部自己負担という形がとられている地域もあります。ただし、定期接種でも、国が定めた期間以外に接種を受けると、「任意接種」と同じ扱いになり、有料となります。

「任意接種」は、市区町村から通知はきません。希望者が受ける予防接種です。おたふくかぜ、インフルエンザ、A型肝炎、ロタウイルスなどが対象になります。費用は自己負担です。

集団接種から個別接種へ

予防接種の受け方には、対象になる子どもを、保健所や公民館、学校に集めて集団で行う「集団接種」と、主治医や近くの病院で個人的に受ける「個別接種」があります。

集団接種は、接種する日時や場所が決められているため、受け忘れたり、いつ受けるかを迷うことがない利点がありますが、一方、体調が悪くて受けそこねたり、多少体調が悪くてもむりをして受けたり、人数が多いため、医師による予診がきめ細かくできないなどの欠点があります。

その点、個別接種は、ふだんから、その子の体質や健康状態をよく把握しているかかりつけの医師が、子どもの体調のよいときに接種するため、より安全といえます。そのため、平成6(2004)年の予防接種法の改定で、個別接種が原則になりました。

しかしワクチンの性質や、医療機関の状況、自治体の財政状態などから、集団接種を行っている市区町村もあります。BCGを集団接種で行っているところが多いようです。

通知の方法は各自治体でちがう

図「無題」

図「無題」いつ、どの予防接種が、何歳児を対象に行われるかは各市区町村によってまちまちです。

予防接種のお知らせの方法も、役所から個別にはがきで案内が届く地域もあれば、広報紙(誌)に載るだけ、1年間の予防接種の日程表が家庭に配布される、あるいは母子健康手帳といっしょに予診票を配布するだけなど、各市区町村によっていろいろです。

受け忘れのないよう、わからないことは、市区役所や町村役場、かかりつけの小児科医に確認しておきましょう。とくに、転居した場合などは、接種の時期などがちがいます。きちんとチェックをしておく必要があります。

接種は、すすめられている期間内でなるべく早く受ける

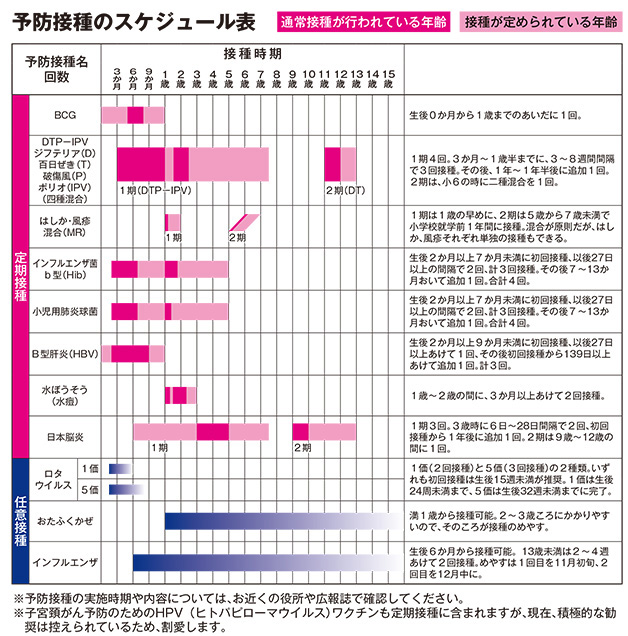

予防接種を受ける順番は、病気の重さ、流行、お母さんからの免疫の有無、感染しやすい年齢、そして、子どもが置かれている状況などによって、ちがってきます。予防接種のスケジュール表

表「予防接種のスケジュール表」)を参考にして決めましょう。

表「予防接種のスケジュール表」)を参考にして決めましょう。予防接種は病気にかかる前に受けるのが原則です。病気を確実に予防するためにも、また、病気や合併症が重症化するのは、年齢が低いほど確率が高いので、接種の対象年齢になったらできるだけ早く受けておくと安心です。

ワクチンの種類と受ける間隔

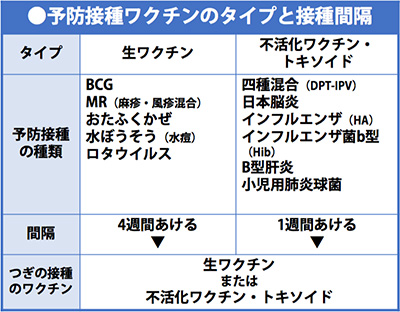

ワクチンには3種類あります。

生ワクチン

毒性を弱めた病原体を生きたまま使うワクチンです。その病気に軽く感染させて、体液や細胞に抵抗力をつけます。生ワクチンは病原体が生きているので、免疫をつくる力が強く、効果も長続きします。そのため、ほとんどの場合、1回の接種ですみます。不活化ワクチン

殺した病原体の成分を、免疫をつくるのに必要な量だけ取り出して毒性をなくしてつくったものです。生ワクチンにくらべて、免疫をつくる力が弱いため、何度か追加接種をして、免疫効果を高めていきます。トキソイド

病原体のだす毒素を、不活化ワクチンと同様に無毒化したものです。これも、免疫をつくる力が弱いため、何度か追加接種をして、免疫効果を高めていきます。なお、免疫を確実かつ安全につけるため、接種には間隔をあけることが必要になります。

生ワクチンの場合は、接種後4週間、不活化ワクチンとトキソイドでは、接種後1週間は、ほかの予防接種を受けることができません。

理由は、まず、副反応がでたとき、どのワクチンが原因なのか判別できなくなるため。もう1つは、体内に入った異種類のワクチンどうしがお互いに干渉し合って、免疫がうまくつかないことがあるからです。

表「予防接種のワクチンのタイプと間隔」

表「予防接種のワクチンのタイプと間隔」ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。