夜型生活の習慣化で肥満傾向が問題に

小・中学生になると、塾やおけいこ、クラブ活動などで帰宅が遅くなる子が多く、夕食の時間も8〜10時台と遅くなります。これは、「夜食症候群」といわれており、体が休息する時間帯に多くのエネルギーが補給されるため、肥満になりやすい傾向にあります。また、夜型の生活を続けていると、朝早く起きられなくなります。しだいに朝食がとれなくなり、昼・夜の食事量がふえ、不健康な食生活へとつながっていきます。

朝食をしっかりとって脳にエネルギーを送ります

学校の授業は、午前中に4時間もあるので、朝から頭をしっかりはたらかせるためには、朝食をとってエネルギー補給をすることが必要です。

穀類は脳のエネルギーになるブドウ糖をつくり、たんぱく質は体温を上げて体を活性化し、ビタミン類は各栄養素がスムーズにはたらく助けをします。

朝食では、ごはんやパンなどの主食、卵や大豆製品などのたんぱく質食品、野菜や果物などのビタミン食品をとるようにしましょう。量よりも、各食品をバランスよくとることが大事です。

おやつは自分で栄養を考えて選べるようにします

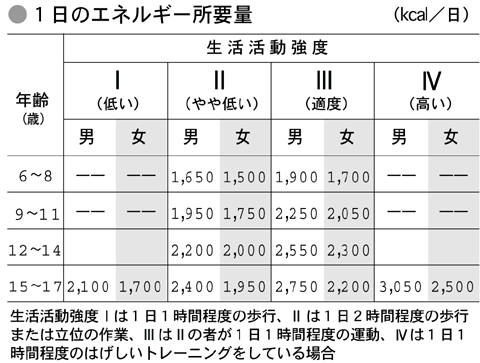

学童期に入ると消化機能が発達し、3食で必要な栄養がとれるようになるので、間食(おやつ)は1日のエネルギー所要量の10%以内をめやすにします。夕食までの空腹を一時的に満たしたり、お楽しみという意味でとる程度にします。ただし、カロリーが高すぎず、脂肪分や塩分が少なく、甘さもひかえめなものを選ぶようにしましょう。

だんだんコンビニなどで買い食いをするようになるなど、親の目が届かなくなります。自分で栄養のことを考えて選べるようにしておきましょう。

動物性脂肪、砂糖、塩分のとりすぎに注意しましょう

現代は食事が洋風化しており、外食もふえ、子どもたちは、肉、卵、牛乳、スナック菓子、甘いお菓子、加工食品などをとりすぎる傾向にあります。そのために、動物性脂肪、砂糖、塩分を過剰摂取している子が多く、肥満や脂質異常症(高脂血症)が問題になっています。

肥満は糖尿病などの引き金になり、脂質異常症は動脈硬化につながり、いずれも生活習慣病を引き起こすおそれがあります。この傾向が低年齢化しているのも問題です。

カロリーは過剰ですが、ミネラルが不足気味です

エネルギーなどの過剰摂取で肥満傾向にある反面、カルシウムや鉄などのミネラルは不足しており、骨密度が低下したり、鉄欠乏性貧血になる子どももみられます。骨はこの時期にしかつくられず、いまのカルシウム不足は将来、骨粗鬆症につながります。成人してから骨をつくることはむずかしいので、いまのうちに貯金しておくことが大事です。カルシウムは牛乳だけにかたよらず、小魚や青菜などからもとるようにしましょう。

鉄は、とくに初経を迎えた女子に不足しがちなので、魚介類や海藻、青菜などを積極的にとるようにします。

ダイエットによるやせに注意

女の子のやせ傾向がふえています。原因はダイエットによるものが多く、ダイエット開始の低年齢化も問題です。

極端なダイエットは、常に低栄養が続くため、成長障害を起こす可能性があります。また、将来的に神経性やせ症、神経性過食症などの食行動障害(摂食障害)(コラム「思春期に多い食行動障害(摂食障害)」)を引き起こすこともあります。正しい食事や栄養の大切さを教えていきましょう。

表「1日のエネルギー所要量」

表「1日のエネルギー所要量」 表「1日の食事量のめやす」

表「1日の食事量のめやす」ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。