どんな病気?

重度の難聴は生後3〜4か月ころの健診で発見されることが多く、健診での聴力のスクリーニングが重要です。症状

重度の難聴は、3〜4か月になっても大きな音に驚かない、呼んでも反応しないことから発見されます。中、軽度の難聴は大きな音には反応するため、発見が遅れることがあります。放置すると言葉の遅れの原因になります。

原因

先天性、出産前の感染症、周生期性(出産時)、後天性があります。

出産前の感染症には、母親が妊娠中に風疹に感染したために起こる先天性風疹症候群による難聴があります。先天性難聴の大半は原因不明です。

周生期性難聴は新生児仮死(「新生児仮死」)、高ビリルビンによる核黄疸(「生理的黄疸/核黄疸」)、分娩時外傷などが原因となります。後天性難聴には、細菌性髄膜炎(「髄膜炎」)による高度の難聴があります。

このほかに流行性耳下腺炎(「おたふくかぜ(流行性耳下腺炎・ムンプス)」)の後遺症によるものもあり、数百〜数千人に1人にみられます。

治療

大切なことは早期発見です。重度の難聴は早期にみつかることが多いのですが、中等度の難聴は発見が遅れることがあります。

言葉の発達のためには、できれば1歳前に、遅くとも3歳までに発見することが大切です。

そのためにも乳幼児健診での聴力に関するスクリーニングを徹底し、疑わしい場合はかならず聴力検査を受ける必要があります。聴力検査にはある一定の音を聞かせてその間の脳波を調べるABR(聴性脳幹反応)や、遊びのなかで音をだして検査する遊戯聴力検査があります。早期発見できれば、早いうちから補聴器がつけられ、2歳すぎれば手術で人工内耳を装着することも可能です。

家庭でのケア

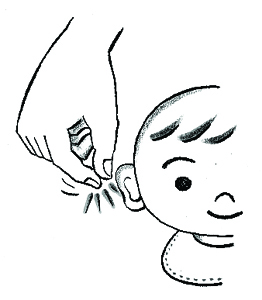

図「難聴・家庭でのケア」

図「難聴・家庭でのケア」家庭でできる簡単な検査があります。6か月以上の子どもできげんのよいときに、うしろから左右の耳元で、軽く指をこすり合わせます。反応しないときはかならず受診します。

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。