体と心のようす

★体重3000g、身長50cmぐらい

生後1か月までの赤ちゃんを小児医学では新生児と呼んで慎重に育てます。赤ちゃんは誕生直後に体重や身長などを計測します。これから発育していくようすのベースを知るためです。

平均すると、新生児の体重は3000gぐらい、身長は50cmぐらいです。

★原始反射がみられる

生まれてからしばらくのあいだ、赤ちゃんには新生児特有の生理的な原始反射がみられます。この反射には捕捉反射、把握反射、ハイハイ反射、歩行反射などがあり、なぜこうした反応があるのかははっきりわかっていないのですが、捕捉反射により乳首に吸いつくことから考えても、赤ちゃんの生存と関係がありそうです。ほとんどの反射が3〜4か月ころには自然に消えていきます。

図「新生児の生理的原始反射・捕捉反射」

図「新生児の生理的原始反射・捕捉反射」ほおを軽くつつくと、口をあけ、顔を向けます。赤ちゃんは、この反射のおかげで乳首をさがし、吸い付きます。

図「新生児の生理的原始反射・把握反射(手)」

図「新生児の生理的原始反射・把握反射(手)」 図「新生児の生理的原始反射・把握反射(足)」

図「新生児の生理的原始反射・把握反射(足)」手のひらにふれると、つかもうとしてぎゅっと握ります。サルの赤ちゃんが母ザルにつかまっているのと似た本能といわれます。足の裏にも同じような反射がみられます。

図「新生児の生理的原始反射・ハイハイ反射」

図「新生児の生理的原始反射・ハイハイ反射」うつ伏せにすると、両足をけって前進するような動作をします。

図「新生児の生理的原始反射・歩行反射」

図「新生児の生理的原始反射・歩行反射」両わきを支えて足を床にふれさせると、歩くようなしぐさで足を交互に上げます。

★皮膚、目、おしりの特徴

新生児の皮膚は白い胎脂でおおわれています。胎脂はやわらかい肌を外界から守る役目をしています。やがて皮膚はかさかさに乾いてむけてくることがありますが、生理的なもので心配はいりません。このほか、目がはれぼったい、おしりや背中に青いあざがあるなども新生児特有の特徴で、いずれもやがて自然に消えていきます。

頭の骨が未発達なため、骨と骨とのすき間があいており、頭頂部の大泉門がぺこぺこしているのにも気づきます。しかし、これも1歳半をすぎるころには自然に閉じるのがふつうです。

★生後2〜3日ごろ黄疸に

ほとんどの赤ちゃんは生後2〜3日たつと、皮膚や白目の部分が黄色になり、黄疸(「生理的黄疸」)の症状がみられます。これも生理的な現象で、病気ではありません。多くは1週間ぐらいで自然に軽快します。男の子も女の子も、生まれてしばらくは、生殖器がむくんで見えることがあり、陰嚢や外陰部は炎症を起こしているように赤みをおびています。

また、母親のホルモンが胎盤をとおして赤ちゃんの血液に流れ込むため、女の子の場合、このホルモンの影響でときには生理のような出血がみられ、お母さんを驚かせることがあります。

★くしゃみやしゃっくりをする

くしゃみはかぜではなく、鼻汁がすこしたまったためにでることがほとんどです。しゃっくりは横隔膜の一時的なけいれんによるもので、いずれもまもなく自然に止まります。

日常のケア

★初乳を飲ませる

出産後の2週間ぐらいのあいだにでる濃い色をした母乳は初乳と呼ばれ、免疫成分をたくさん含んでいます。初乳は消化吸収しやすく、このころの赤ちゃんが必要とする栄養の多くが満たされています。この時期、母乳を与えることによって赤ちゃんは精神的に安定し、母子の絆が確立されます。赤ちゃんがほしがって泣いたら、そのつど好きなだけ飲ませましょう。

母乳は赤ちゃんにとってもっともすぐれた栄養です。

★母乳が足りないときはミルクも

母乳不足かどうかは赤ちゃんの体重のふえ方がめやすになります。生後1週間になってもふえ方が1日20g以下で、授乳に40分近くかかり、飲んだあと1時間もせずにお乳をほしがって泣くようなら母乳不足も考えられます。医師に相談して、不足分をミルクで補うなど、適切な指導を受けましょう。

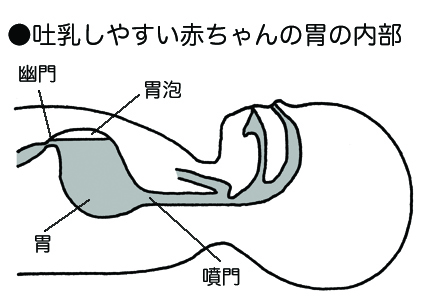

★吐乳、溢乳

お乳を飲んだあとに、赤ちゃんが突然、吐くことがあります。赤ちゃんの胃の入り口の締まり方が未熟なためで、せきやしゃっくり、げっぷといっしょに吐くこともあります。吐いたあとけろりとしてきげんもよければ心配いりません。熱や下痢がみられたり、1日何回もくり返すなら医師に相談を。溢乳といって寝ているときなどに口からお乳をあふれさせるのは心配いりません

図「吐乳しやすい赤ちゃんの胃の内部」

図「吐乳しやすい赤ちゃんの胃の内部」★おむつは“ぬれたら取り替える”が基本

新生児期の赤ちゃんは、おしっこと便で平均して1日に十数回ほどおむつをぬらします。授乳の前におむつを調べ、ぬれていたら取り替えましょう。発育とともにこの回数は落ち着き、1か月ごろには、おしっこは1日7〜8回、便は1〜3回ぐらいになります。

★衣服は前あきのものを

図「無題」

図「無題」新生児期は首がすわらず、体がフニャフニャしているので、脱ぎ着のさせやすい前あきの肌着と長着を着せます。

素材は綿100%。寒い冬ならウール100%のベストなども必要です。いずれにしても吸湿性のよい自然素材のものを選びましょう。

★赤ちゃんが寝る場所の用意を

正常分娩なら、産後1週間ほどで赤ちゃんといっしょに産院から退院します。赤ちゃんを寝かせる場所は日当たりがよく、すき間風の入らないスペースを選び、カーテンで直射日光を遮ってベッドを置きましょう。ふとんでもかまいませんが、ベッドなら床のほこりを直接、顔に受けることがないので衛生的です。また、乳幼児突然死症候群を防ぐために、ふかふかした敷きぶとんは避けます(「乳幼児突然死症候群」)。

★保温、感染予防、安静を

新生児は体温の調節がへたなので、安静に保って環境にすこしずつ慣れさせることが大切です。室温は冬は20〜22℃、夏は27℃ぐらい、湿度は50%前後が必要です。母体からの免疫はまだありますが、雑菌に対する抵抗力はほとんどないので、周辺を清潔に保ちましょう。退院した赤ちゃんにとってこわいのは、やはりかぜです。かぜをひくと、鼻がつまってお乳が飲みにくくなり、眠りもさまたげられます。

★1日1回ベビーバスで入浴を

新生児は新陳代謝がさかんで、おしっこやうんち、汗など分泌物も多く、体が汚れます。1日に1回入浴させて、おしりや体を清潔にしましょう。入浴は1日のあたたかい時間を選び、10分前後ですませます。赤ちゃんの裸を観察するよいチャンスですから、全身を見て変わったようすがないかを確かめます。

★赤ちゃんが泣くときは

おむつがぬれている、おなかがすいている、眠いなど、いろいろなときに赤ちゃんは泣いて自分の気持ちをお母さんに知らせます。泣いたら、おむつを調べ、そのあと十分にあやしたり、遊んだりしてそれでも泣きやまないときは、お乳を与えましょう。それ以外でもよく泣く赤ちゃんは、その子の個性と考えて、抱いたり、授乳するなどしてみましょう。なにをしても泣きやまず、異常にはげしく泣くときは病気かもしれません。医師に相談します(「赤ちゃんの泣く理由」)。

★3週間すぎたら外気にふれさせる

図「無題」

図「無題」あたたかい日には窓をあけて、レースのカーテン越しに5分ほど赤ちゃんを外の空気にふれさせましょう。生後3週間ぐらいたったら、30分ぐらい、ベランダや庭などにでてみます。すこしずつ外気にふれさせると、風や気温の刺激が体によい影響を与えます。

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。