どんな病気?

ほおの裏側にある上顎洞と呼ばれる空洞に、ウイルスや細菌の感染で炎症が起こり、分泌液がたまった状態です。

症状

一般に蓄膿症といわれています。成人では頭痛や鼻閉の訴えが多いのですが、子どもの場合、こうした症状は少なく、膿性の黄緑色の鼻汁が唯一の症状であることがほとんどです。

また、鼻汁がのどに流れる後鼻漏がしばしばみられ、これが夜間の長引くせきや咽頭痛を起こします。

原因

副鼻腔炎には急性と慢性があります。急性の副鼻腔炎は、ほとんどがかぜによる鼻炎のあとに起こり、発熱や黄色っぽいドロッとした鼻汁がでるほか、重症の場合、顔面の痛みやほおのはれなどがみられることもあります。

慢性副鼻腔炎では、鼻中隔の湾曲、ポリープ、アデノイド肥大、むし歯、アレルギー性鼻炎などが慢性的な炎症の誘因となります。これも急性副鼻腔炎と同様に、かぜをひきやすい寒い季節によくみられます。

治療

子どもでは、かぜのときに副鼻腔のレントゲンをとると、しばしば副鼻腔炎のようすがみられます。通常は自然に治りますが、長引いたり、重症のときには抗生物質を投与します。

慢性副鼻腔炎の治療に確立されたものはありません。抗生物質はある程度有効ですが、投与期間は一定していません。そのほかに、鼻汁が続く場合は鼻汁を吸引し、血管収縮剤を鼻に直接投与します。

また、原因があればその治療も必要です。アレルギー性鼻炎があれば、抗ヒスタミン剤や抗アレルギー剤の投与も有効です。小学生以上のまれな重症例では、鼻から上顎洞(ほおの奥にある副鼻腔の一部)に針をとおして膿をだし上顎洞を洗浄することもあります。

ただ、この病気は自然に治癒する傾向が強く、10歳ころになると大部分が自然に治ってしまいます。過去の報告では、抗生物質のみの治療を受けた場合と、上顎洞洗浄まで受けた場合とでは、6か月後の治癒率に差はなく、最終的にはどちらも90%以上の治癒率であったことが明らかになっています。

このため子どもでは、なるべく保存的治療を中心に行い、難治性でも、上顎洞の洗浄については、主治医とよく相談して慎重に行う必要があります。

家庭でのケア

乳幼児では鼻汁を吸引したり、年長児では自分で鼻をかむようにさせます。症状が一時的によくなっても、かぜがきっかけで悪化することがよくあります。昔は蓄膿症での手術が多くなされたため、必要以上に心配されてしまいますが、自然に治ることが多い病気なので、あまり気にしないことが大切です。

また「蓄膿症の子どもは注意散漫になり、学力の低下を起こす」とよくいわれたりしますが、まったく根拠はありません。

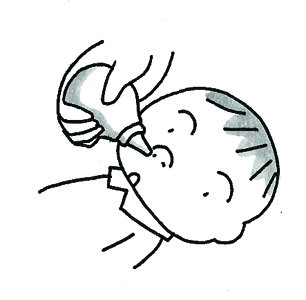

図「副鼻腔炎・家庭でのケア」

図「副鼻腔炎・家庭でのケア」乳幼児では、鼻汁吸い器でまめに鼻汁を吸い取ります。

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。