子どもの死因、不慮の事故がトップ

子どもの急病や事故は、発育と密接に関連しています。0歳では、先天異常が死因の第1位ですが、1歳から14歳児では、不慮の事故がトップです。

乳幼児の事故では、生後0~4か月ごろは窒息(ふかふかのふとんや添い寝に注意)、5~7か月では転落・転倒(ベッドや家具の角に注意)、7~10か月では誤飲・誤嚥(タバコ、ボタン、硬貨に注意)、10~12か月ではやけど(台所まわりや電気器具に注意)、1歳すぎでは戸外の事故(公園での事故や車道への飛び出しに注意)などとなっています。

子どもが健康で、楽しい生活をするためには、予防はもちろんのこと、事故や病気になったときにあわてないように、応急手当ての知識を身につけておきたいものです。

たまたまその場をとおりかかった主婦が、たった一度の講習会で習った人工呼吸を施して、溺れた子どもの生命を救えたケースもあります。

救命手当てを優先する

子どもの急変に気づいたり、子どもが倒れているのを見たら、まずなによりも、生命を救うための手当てを優先します。

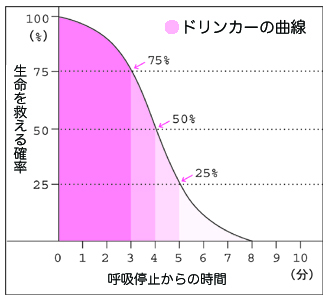

図「ドリンカーの曲線」のように、呼吸が止まってから、なにも手当てしないで4分経過すると、救命できる人が50%に減り、5分たつとさらに25%になってしまいます。人工呼吸の開始が早ければ早いほど、生命を救える確率は高いのです。

図「ドリンカーの曲線」のように、呼吸が止まってから、なにも手当てしないで4分経過すると、救命できる人が50%に減り、5分たつとさらに25%になってしまいます。人工呼吸の開始が早ければ早いほど、生命を救える確率は高いのです。救命手当てとは?

生命を救うための手当てを救命手当てといいます。このうち、呼吸が停止したり、心臓(循環)が止まったり、これに近い状態になったとき、呼吸や循環を補助し、救命するために行われる手当て、処置のことを心肺蘇生法といいます。救命処置にはほかにAED(自動体外式除細動器)を使うこともあります。AEDは1歳未満の乳児には使えません。救命手当て以外の手当てを応急手当てといいます。

この心肺蘇生法は、①つまった気道を開通させる気道の確保(「呼吸の有無を見分ける」)、②呼吸がないときに行う人工呼吸(「人工呼吸を行う」)、③心臓が止まったときに行う心臓マッサージ(「心臓マッサージを行う」)の3つより成り立っています。

倒れてすぐに救命手当てが行われた場合に、その人が助かる可能性は、救命手当てが行われなかった場合よりも、5倍も高いことがわかっています。

大出血の有無を見分ける

大出血しているかどうか確認することも大切です。子どもは、体内の血液の3分の1が失われると、生命が危険になります。出血していれば、すぐに止血の手当てが必要です(「大出血を止める」)。

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。