★看護の心がまえ

病気になると、赤ちゃんや子どもは大人以上に心身ともに不安定になります。このため、家庭での看護がたいへん重要になります。赤ちゃんや子どもは、自分の体の変化を正確に伝えることができません。また、病状が急激に変わることもあるので、ようすを注意深く観察することが必要です。なにか異常があればかならず医師に報告し、適切に処置します。

親がむやみにあせったり、取り乱したりするのは禁物です。子どもの不安が増幅されてしまうからです。本の読み聞かせや、添い寝、だっこ、疲れない程度にテレビやビデオを見せたりして、気分転換をしてあげましょう。

★快適な部屋づくり

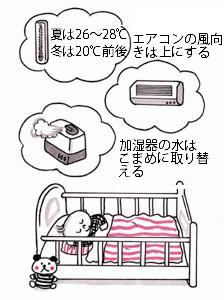

図「病室は快適に」

図「病室は快適に」病室は風通しがよく、静かなところで、室温は、夏は26〜28℃、冬は20℃前後、湿度は60%前後が適当です。暖房は温風ヒーターなど、空気を排ガスで汚染しない方法が最善で、ふつうの石油やガスストーブを使用する際には、換気に十分注意を。加湿器は多くの場合、あまりすすめられませんが、使うときは、水タンク内にカビや細菌が増殖することが多いので、水の取り替えやそうじをこまめにします。冷房は冷やしすぎないように注意し、床に近いほど温度が低くなることを忘れずに。また、エアコンや扇風機の風が直接体にあたらないようにします。

★病室は清潔に保つ

室内は整理整とんをしてそうじがしやすいようにしておきます。子どもが寝ているまわりにも、おもちゃや本などをごたごたとたくさん置かないようにしましょう。

そうじは、できれば病気の子どもをほかの部屋にうつしてそうじ機をかけます。子どもを動かせない場合は、そうじ機の排気を子どもが吸わないような配慮が必要です。室内の細かいほこりは水ぶきでかなりきれいになります。またときどき窓をあけて、空気を新鮮に保つことも大切です。

かけぶとんや毛布はなるべく軽いもの、できれば綿毛布や化繊綿の肌がけなど、汚れたら洗えるものがよいでしょう。敷きぶとんもときどき取り替え、日光に当てたり、乾燥機にかけます。

シーツやパジャマはまめに洗っていつも清潔なものを使うようにします。

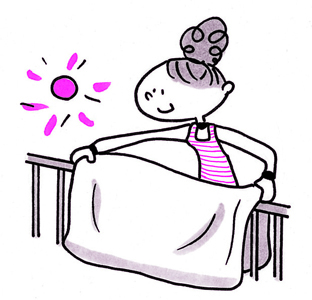

ふとんを干す

図「ふとんを干す」

図「ふとんを干す」敷きぶとんは湿気るので、まめに日光に当てて清潔と乾燥に注意を。

そうじ機をかける

図「そうじ機をかける」

図「そうじ機をかける」そうじ機をかけるときは、排気が子どもにあたらないように注意を。

水ぶきで

図「水ぶきで」

図「水ぶきで」細かなほこりなどはかたく絞ったぞうきんで水ぶきする。

★体もさっぱり清潔に

体はお湯で絞ったタオルできれいに拭いてあげます。熱があるときでも、部屋をあたたかくして手早く行えば、だいじょうぶです。髪の毛もときどきブラシをかけるなどして清潔にします。

髪の毛も清潔に

図「髪の毛も清潔に①」

図「髪の毛も清潔に①」ヘアーローションで地肌を拭き、湯拭きを。

図「髪の毛も清潔に②」

図「髪の毛も清潔に②」静かにブラシをかけてほこりやふけをとる。

体を拭く

図「体を拭く」

図「体を拭く」顔、首、わきを、上から下へと順に拭く。

★体温をはかる

子どもの体温は大人よりもすこし高めです。個人差もあり、測定する体の場所、使用する体温計、時間帯などによってもちがってくるので、日ごろからその子の平熱を知っておくことが大事です。ふつう、37.6度以上の場合には熱があると考えてよいでしょう。

体温は、日本ではわきの下ではかるのが一般的ですが、より正確を期すには、口の中に体温計を入れてはかる口腔検温法がよく、子ども用の口腔検温計もあります。はかる時間は体温計の種類によって異なります。わきの下にはさむ電子体温計は短時間ではかれ、手軽ですが、従来の水銀計とくらべると、若干差がでる傾向があります。

電子体温計には、耳にあて、脳内温度に近いとされる鼓膜温を感知することで体の内部温度を測定するタイプもあります。正しくはかるには、きちんと鼓膜にセンサーを向けることが必要です。また脳内温度は37〜38度あるので、実際に鼓膜温を感知すると、わきの下ではかるより比較的高めになることも承知しておく必要があります。

いずれの場合も、検温前には安静を保ちます。運動や入浴、食事などで体温は上昇するので注意が必要です。

わきの下ではかる

実測式の電子体温計では、10分くらいはかりましょう。予測式の電子体温計は20〜60秒ほどで測れますが、実測式の電子体温計ならより正確な数値がでます。

図「わきの下ではかる①」

図「わきの下ではかる①」まず、乾いたタオルでわきの下の汗をよくふきとる。

図「わきの下ではかる②」

図「わきの下ではかる②」体温計がずれないように子どもの上腕を密着させて押さえる。

図「わきの下ではかる③」

図「わきの下ではかる③」わきの下の中央部に水銀部分を前方からしっかり差しこむ。

耳ではかる

図「耳ではかる」

図「耳ではかる」体温計の先端を耳の穴に入れ1〜3秒はかります。耳垢があると、正確な測定ができないので前もって耳のそうじをします。

★脈をはかる

1分間の脈拍数を数えます。1歳くらいまでは上腕動脈で、1歳以上なら頸(首の)動脈ではかるほうがきちんとはかれます。運動後、食後、泣いたあとなどは速くなるので、寝ているときなどがベスト。平常時では乳児は120〜130、幼児は90〜120、学童は80〜90です。

こめかみではかる

図「こめかみではかる」

図「こめかみではかる」こめかみのところの動脈に指をあててはかる方法もある。

手首ではかる

図「手首ではかる」

図「手首ではかる」手首の親指のつけ根に、人さし指と中指を軽くあてて数える。

胸ではかる

図「胸ではかる」

図「胸ではかる」小さい赤ちゃんでは、胸に直接手をあてて心臓の拍動を数える。

★呼吸数をはかる

呼吸数も脈拍数と同じように体を動かしたり、泣いたり、運動のあとなどに多くなります。眠っているとき、静かにしているときにおなかの上に軽く手をあて、上下1回の動きを1として1分間の数を数えます。乳児は30〜35、幼児は20〜30、学童は18〜20が平常値です。呼吸のしかたも観察します。

図「おなかではかる」

図「おなかではかる」おなかの上に軽く手のひらをあてて、上下の動きを数える。

★浣腸のしかた

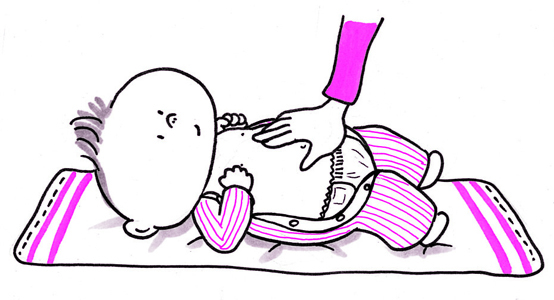

浣腸は、うんちがかたくてでにくかったり、便秘で苦しそうなときや、便の状態をみるときに行います。最近は排便誘発の坐薬を用いるのが一般的ですが、6か月くらいまでの赤ちゃんには、綿棒を肛門に差しこみ、刺激する方法がよいでしょう。赤ちゃんをあお向けに寝かせて両足首を持ち上げ、おしりの下におむつを敷いて行います。

浣腸や坐薬を用いたあとは、おなかのマッサージも効果があります。赤ちゃんのおへそのあたりを「の」の字を書くようにやさしくお母さんの手のひらでさすってあげましょう。

図「綿棒を使って浣腸」

図「綿棒を使って浣腸」綿棒の先端に水かベビーオイルをつけてすべりをよくし、肛門に1〜2cm差しこむ。

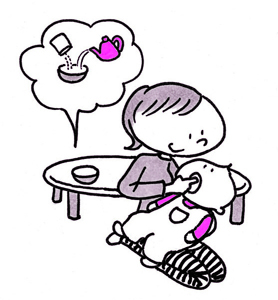

★薬のじょうずな飲ませ方

薬は用法、用量をよく守って、決められた時間に飲ませることが大切です。といっても、眠っているために時間がずれても、そう気にすることはありません。時間をとくに指示されていないときは、食事のすぐ前に与えたほうが吐くことが少ないでしょう。赤ちゃんにも、薬のあとで授乳します。

薬は用法を守らないと、ききめも期待できません。医師の指示による「食前」は、ふつう、食事の30分前をいいます。また「食間」は食事と食事のあいだで食後2時間、「食後」は、食事のあと約30分前後をさします。乳児は授乳時間が一定しないため、1日に飲む薬の回数を定めることが大事です。

なにか変わった症状が現れるとか、薬の量を変えるとかするときは、かならず医師の指示を受けましょう。

薬が大好きという子どもは少ないので、飲ませ方にもひとくふうが必要です。赤ちゃんの場合、粉薬は少量の水かぬるま湯で練ってペースト状にし、赤ちゃんのほおの内側に塗りつけ、その後、湯ざましや果汁などを飲ませます。味をいやがるようなら、砂糖や果汁を混ぜてもよいでしょう。

シロップは、びんの底に薬が沈殿していることがあるので、使う前に泡立てない程度によく混ぜます。目盛りを確認して1回分を飲ませますが、直接びんの口から飲ませないこと。別の容器にとるか、市販されている薬専用のほ乳びんにとって飲ませます。

薬専用のほ乳びんがなければ、スプーンかスポイトを使って、口のわきからほおの内側にすこしずつたらすようにして飲ませます。味をいやがっているようなら、あとで果汁やミルクを与えます。コップで飲める年齢の子は、コップで飲ませてかまいません。

図「粉ミルクにとかさないこと」

図「粉ミルクにとかさないこと」薬は粉ミルクにとかしてほ乳びんで与えないこと。飲み残しやミルク嫌いの原因になる。

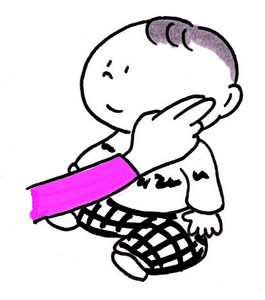

図「粉薬は練って与える」

図「粉薬は練って与える」湯ざまし、水などで練って指にとり、ほおの内側に塗りつける。

図「シロップはすこしずつ」

図「シロップはすこしずつ」吐きださないように、スプーンやスポイトですこしずつ与える。

★目薬と坐薬の使い方

目薬は、医師の処方によるものを使いましょう。

目薬を使うときは、顔をまっすぐ上に向けて寝かせ、お母さんの膝のあいだに顔をはさんで固定し、左手の親指と人さし指で子どものまぶたをあけ、右手で目頭に近い白目の部分に点眼します。軟膏は、チューブを押して薬をすこし多めにだし、チューブの先が目にふれないよう注意しながらまぶたのあいだに入れ、まぶたを目頭から目尻のほうになでて薬をなじませます。

坐薬を使うのは、吐きけがある場合や、口から薬を飲まないときです。即効性が特徴で、解熱剤や排便誘発剤が代表的です。使い方は、肛門に入りやすいように坐薬のとがったほうを軽く水でぬらし、肛門の奥のほうまで思い切って差しこみます。完全に入ったか心配なときは、薬がとけるまで1分ほどティッシュペーパーかガーゼでしっかり押さえておきます。もし、便といっしょに薬がでてしまったら、最初からやり直します。坐薬の量が多いときは、医師に指示された大きさにカッターかナイフでカットして使います。

なお、坐薬は体温でとけるようにつくられているので、保管は冷蔵庫で。

図「点眼薬を使う」

図「点眼薬を使う」子どもをあお向けに寝かせ、指でまぶたを開いて目頭に近い白目の部分に目薬を落とす。

図「坐薬を使う」

図「坐薬を使う」両足首をつかんで持ち上げ、細いほうから手早く挿入する。

★使い残しの薬は?

医師から保存してよいといわれた薬以外は処分します。また、保存する場合でも、乳幼児は成長が早く、薬の処方もその成長に合わせて量や強さが加減されていますから、3か月以上保存しないこと。残しておくと、変質や、あとあとの誤飲の原因になることもあるので、注意しましょう。

なお、粉薬や錠剤、カプセル剤などは、乾燥剤とともに缶などに入れて、直射日光の当たらない、涼しいところに保管します。坐薬やシロップは冷蔵庫に保管します。

図「薬の保管」

図「薬の保管」薬は赤ちゃんが誤って飲まないよう、手の届かないところに保管。

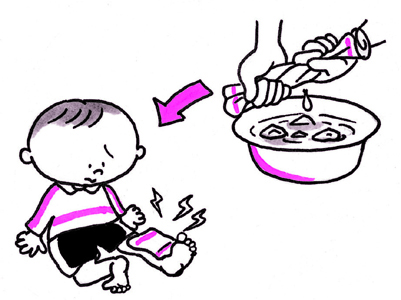

★水まくらの使い方

熱が高いときに、気分をよくするために使います。ただ、水まくらでは、熱が下がるわけではないので、子どもがいやがるようならやめます。ぬれタオルを冷蔵庫で冷やして頭にあてたり、紙おむつにコップ1杯の水を流して冷蔵庫で冷やし、外側が体にあたるようにしてもよいでしょう。いずれにしても、子どもの気持ちよさがめやすです。

水まくらのつくり方

図「水まくらのつくり方①」

図「水まくらのつくり方①」小さくくだいた氷片をまくらの3分の1程度入れ、氷の半量の水を注ぐ。

図「水まくらのつくり方②」

図「水まくらのつくり方②」空気を抜いて口金をしっかり閉める。

図「水まくらのつくり方③」

図「水まくらのつくり方③」水がもれないことを確かめ、タオルでくるむ。

図「市販品を使う」

図「市販品を使う」いやがらなければ、市販の保冷製品でもよい。ただし、肌に直接あてないこと。

★熱があるときは?

厚着はかえって熱を上げます。吸水性のよい綿の肌着とパジャマくらいにして熱の放散を助けるようにし、汗がでたらまめに取り替えましょう。体温が上がる途中は、たとえ体温が高くても、冷やすと不快です。青ざめて鳥肌がたっているときは体をあたため、赤らんで汗ばんでいるようなら、体を冷やすくふうをしましょう。

図「水分補給は十分に」

図「水分補給は十分に」麦茶、番茶、湯ざまし、イオン飲料、果汁などで十分に水分補給。

熱があるときの看護

図「熱があるときの看護①」

図「熱があるときの看護①」ぬらしたおしぼりやバスタオルを体にかけ、軽くマッサージする。

図「熱があるときの看護②」

図「熱があるときの看護②」汗をかいたらぬれタオルで拭いてやり、まめに着替えをする。

★体のあたため方

寒けがするときや、室温が低く寒い夜などは湯たんぽなどであたためてあげますが、使い方には十分気をつけましょう。乳幼児用にはゴム製の湯たんぽが手軽ですが、水まくらがあれば代用できます。50〜60℃の湯を八分目ほど入れ、空気を抜いてバスタオルなどでくるみます。やけど防止のため、かならず足先から10〜20cm離します。

湯たんぽの使い方

図「湯たんぽの使い方①」

図「湯たんぽの使い方①」バスタオルなどで栓までくるみ、足先から離して置く。

図「湯たんぽの使い方②」

図「湯たんぽの使い方②」湯を入れ、中の空気を抜いてから栓をする。もれがないか確認を。

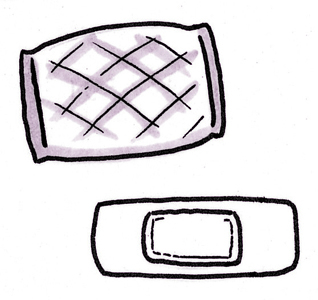

★湿布のしかた

湿布には冷湿布と温湿布がありますが、おもに気分をよくするために行うものですから、子どもがいやがるようなら、むりにする必要はありません。冷やすかあたためるか、どちらにするかは、もちろん医師の指示にしたがうのがよいのですが、一般には、ねんざや打ち身ではれたときや化膿している場合は、痛みを軽減したり炎症をしずめるために冷湿布をして冷やします。

冷湿布は氷水を入れた容器にタオルをひたし、きつく絞って乾いたタオルを置いた患部にあてます。保冷剤などをのせるとより効果が上がります。ただし冷えすぎないように注意します。

温湿布は、患部の上にビニールをのせ、さらによく乾いたタオルをのせた上に、お湯にひたして絞ったあたたかいタオルを置きます。患部にあてるときは、自分の腕などにしばらくつけてみて、熱すぎないことを確認してから使います。

図「冷湿布」

図「冷湿布」氷水につけたタオルをきつめに絞り、患部に乾いたタオルを置いた上にのせる。

図「温湿布」

図「温湿布」患部にビニールなどをのせて乾いたタオルを置き、あたたかいタオルをのせる。

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。