病院にいくまで

①熱をはかります

子どもに熱がありそうなときには、まず体温をはかって確認します。

赤ちゃんや幼児は、つぎのようなようすがみられるときに、発熱していることが多いものです。

〈赤ちゃんの場合〉

・おっぱいを飲もうとして、乳房にふれた赤ちゃんの口が熱いとき。人工栄養の赤ちゃんは、ミルクをあまり飲みたがらなくなったとき。

・グズグズと泣いてふきげん。

・おむつ替えのときなどに、赤ちゃんの肌がいつもより熱く感じるとき。

〈幼児の場合〉

・いつもとくらべて元気がなく、だるそうにしている。

・自分からふとんにもぐり込んだり、食事時間になっても、食べたがらない。

②熱をはかるときの注意

体温は一般に午後になると少し高めになるほか、大泣きをしたあとや運動後、食事のあとも上がります。また赤ちゃんは、厚着や暖房などの影響でもすぐに体温が上がってしまいます。

へんだなと思ったら、環境や状況をチェックして、しばらくしてはかり直してみましょう。

いつ、何度くらいあったかは、医師が診断をするうえで、大切な情報になります。忘れずにメモをして、受診のときに伝えてください。

③全身状態や、ほかに症状がでていないかをチェック

高熱がでると、それだけであわててしまいますが、熱の高さと病気の重さはかならずしも一致しません。

突発性発疹のように、心配のない病気でも40度近い熱がでることもあれば、反対に熱がでなくても、重い病気の場合もあります。

まずは子どもの全身状態をよくみて(「全身状態チェックポイント」)、下痢や嘔吐など、発熱以外の症状があるかどうかも、チェックしてください。

ぐったりしていたり、呼吸のしかたがおかしいなど、全身状態に心配なようすがみられるときは、熱のあるなしにかかわらず、夜中でもすぐに病院へ。

また、3か月未満の赤ちゃんが38度以上の熱をだした場合は、多少きげんがよくても、ただちに受診が必要です。

④かってに解熱剤を使わないで

解熱剤は、一時的に熱を下げる薬で、病気そのものを治す薬ではありません。自己判断で市販の解熱剤を使わないことです。まず小児科を受診して、熱の原因を見つけることが先決です。

病院にいくとき

①熱の上がりぎわは暖かく、熱が上がりきったら薄着にさせて病院へ

熱の上がりぎわは、悪寒がします。寒がってふるえているようなら、衣服を多めに着せたり、毛布で全身をくるむなど、暖かくして病院に向かいます。

ただし、悪寒がするのは30分程度です。熱が上がりきって暑がっていたら、衣服を減らして涼しくさせることが大切です。着せすぎは、体の中に熱をこもらせてしまうので注意しましょう。

図「暑がるときは薄着に」

図「暑がるときは薄着に」熱ができって、顔や手足が熱くなっていたら、熱がこもらないように、衣服を1枚脱がせて薄着にさせます。

②赤ちゃん・幼児の場合は、替えの衣服やおむつなども持参して

発熱のいちばんの原因は、かぜなど、ウイルス感染によって起こる病気です。これらの病気は、嘔吐や下痢の症状がでることも多いので、着替えや替えのおむつを持参していくと安心です。

病院から帰ったら

①家庭でのケアでは、熱を下げることより、快適な環境づくりを

高熱が続くと、脳に障害を残すのではと心配になりますが、熱そのものが原因で、脳やその他に障害を残すことはありません。また、病気による発熱は、防御反応として起こるもので、病気を治そうとする力とも考えられます。

家庭でのケアは、熱を下げることだけに気をとられず、高熱にともなう、つらい症状をやわらげる環境づくりに心を配ってください。

②薬は、指示どおりに飲ませます

とくに解熱剤は、むやみに使わないようにしましょう。必要以上に多く解熱剤を使って熱を下げすぎたために、ショック状態になることもあります。使うときは医師の指示にしたがうこと。

また、「食後」に服用の薬のなかには、食事ができなくても服用したほうがよいものが多いので、医師に確認を。

③部屋の温度・湿度に気を配ります

室温は、熱ができっているようなら上げる必要はありません。大人がちょうどよい室温でだいじょうぶです。

空気が乾燥しやすい冬は、加湿器などを利用して、部屋の湿度を60%くらいに保ちましょう。また、部屋の換気も忘れずに。1日に数回は窓をあけて、新鮮な空気を取り入れてください。

④衣服やふとんでも、体温調節を

厚着などで汗をかかせて熱を下げようとするのは逆効果。かえって熱がこもって、体温が下がりにくくなります。

悪寒がしてふるえているときは別ですが、高熱がでて暑がっているときには、体温を放散させるために、薄着にさせたり、ふとんの枚数を減らします。

⑤お湯で絞ったタオルで体をふいて

汗をかいたら、熱めのお湯を用意し、タオルをかたく絞って適温にし、手早く体をふいて着替えさせます。体が清潔になるだけでなく、気化熱により体温を1度くらい下げる効果もあります。

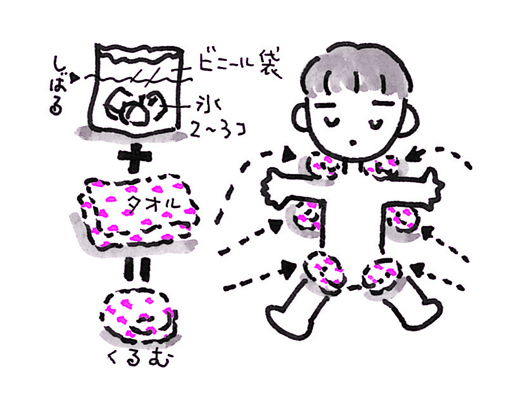

また、39度以上の高熱時には、氷を入れたビニール袋をタオルに包んで、わきの下やもものつけ根など、動脈のとおっている部分にあてて冷やすのも1つの方法です。ただし赤ちゃんや幼児は体温が下がりやすいので、注意しながら冷やします。

図「動脈部分の冷やし方」

図「動脈部分の冷やし方」氷をビニール袋に入れて、タオルでくるみ、動脈のとおっている首のつけ根、わきの下、もものつけ根に5〜10分程度あてます。

⑥水まくらや冷却シートは、無理にあてなくても

水まくらや冷却シートは、本人が気持ちよさそうにしているならあててもかまいませんが、解熱効果についてはあまり期待できません。

⑦水分の補給は十分に

熱があると呼吸が速くなり、呼吸によって失われる水分も多いのです。脱水症状を起こさないように、水分はほしがるだけ十分に与えてください。

⑧1日1回は坐浴をさせます

汗をかくとおむつかぶれをしやすくなります。熱があるときでも、1日1回坐浴をして、おしりを清潔に。坐浴のあとは水気をよくふきとり、おしりを十分に乾かしてから、新しいおむつをあててください。

図「座浴でおしりを清潔に」

図「座浴でおしりを清潔に」赤ちゃんはおむつかぶれに注意。座浴でおしりを清潔にし、乾かしてから新しいおむつをあてます。

⑨熱が下がって元気なら、シャワーや軽い入浴も

入浴やシャワーは、熱が37度台まで下がって、本人も元気なら問題はありません。長湯は体力を消耗するので、さっと汗を流す程度に。入浴の判断がつかないときは医師に相談します。

ベビカムは、赤ちゃんが欲しいと思っている人、妊娠している人、子育てをしている人、そしてその家族など、妊娠・出産・育児に関して、少しでも不安や悩みをお持ちの方々のお役に立ちたいと考えています。

本サイトは、妊娠・出産・育児に関して、少しでも皆さまの参考となる情報の提供を目的としています。

掲載された情報を参考に、気になる症状などがあれば、必ず医師の診断を受けるようにしてください。